山も田も畑も、目に入る景色の隅々まで、緑一色に染まり出す丹波の晩春。畝(うね)という畝すべてにビニールが敷き詰められた畑では、なた豆の苗たちが一気につるを伸ばそうと太陽を仰いでいる。

<なた豆の苗の手入れをする小山社長>

「私たちのなた豆は、有機JAS規格(*)に基づき、農薬や化学肥料を一切使用せずに育てています。小学生の頃、祖母の畑で採れた無農薬のトマトやキュウリは、本当においしかった。あのおいしさを現代の子どもたちにも届けたいというのが、無農薬栽培を始めたきっかけです」。

そう話すのは、「丹波なた豆茶」の製造販売に携わる有限会社こやま園・代表取締役社長 小山伸洋さん。なた豆の栽培に着手して18年。今でこそ累計3億杯を突破した「丹波なた豆茶」だが、当初は半年待ちの“幻のお茶”と言われるほど、量産に苦慮し続けた。

*有機JASとは、農薬や化学肥料などの化学物質に頼らず、自然界の力で生産された農産物であることを、登録認定機関が検査・認定する制度。有機食品のJAS規格に適合した生産が行われていることを証明するもの。

<収穫時期を迎えると背の高さを超えるくらいまで大きく育つ>

<なた豆の種>

小山さんとなた豆との出会いは、今から18年前にさかのぼる。

「実家は代々農家で、私が10代目になります。実は私は、農業が大嫌いだったんです。跡を継がずサラリーマンになり、時々父親の農作業を手伝う程度でした」。

ある時、父親が始めた自家用野菜の無人市で、小山さんは知人からなた豆の種をもらう。丹波でなた豆と言えば、農家が自分の家で育てお茶にして飲んでいたもの。

「体の調子が悪かったら、なた豆を煎じて飲んでおこうというお茶だったんです」。

ネット販売を続けるうちに人気が広がり、平成16年にテレビで放映されるや否や、役場の電話回線が3日間パンク状態になるほどの大反響に。当時、小山さんはまだサラリーマンの兼業農家。殺到するオーダーに、とても応えられなかった。

「なた豆は、ひとつの種から15本しかできず、そのうち一カ月飲めるだけのお茶を作るのに3本使うんです。量産ができないため、栽培するにも数量をなかなか増やせませんでした。」

できた分だけ販売し、完売したら次の収穫まで半年待ち。そんな状況が、数年前まで続いていた「丹波なた豆茶」。その背景には、安易に量産や増量に踏み切らない、小山さんの確固たる信念があった。

<収穫されたなた豆たち>

<なた豆茶の材料となる茶葉の品質チェック>

生産が追い付かない様子に、自社以外のなた豆や、なた豆以外の材料をブレンドすることを進言してくる人もいた。しかし小山さんは、自社栽培のなた豆100%にこだわり続けた。なた豆100%と販売される製品の中に、粗悪品や偽物が現れ始めたからだった。

「こんなにたくさんの方に飲んでもらっているのに、なた豆以外の材料をブレンドすることで、結果が出なければ申し訳ない。小さな会社にしかできないことを、誠実に続けていきました。」

無農薬栽培には、大変な手間と苦労が伴う。万一、豆が病気になっても薬を使うことができない。病気になった豆を根っこから掘り起こし、畑の外へ出すしか方法はないのだ。

そんな厳しい栽培環境にもかかわらず小山さんの想いに賛同し、なた豆の生産を続けるのは平成13年、2~3名の仲間とともに設立した生産者グループ「有機豆本舗丹波」の生産者たちだ。

<情報交換や課題共有などを行う生産者グループ会議>

「農業改良普及員だった父のアドバイスで、一反当たりの目標生産量がはっきりしていたことが大きな支えでした。生産量をただ増やしても、買い取れるだけの自社の体力をつけなくてはいけませんでしたし、有機栽培に本当に賛同してくれる生産者に出会わなくてはいけませんでしたから、少しずつ少しずつ増やしていくしかありませんでした。」

10年後、口コミを中心に加盟生産者は44軒に増加。今では、現役メンバーによる推薦・面接・栽培規約への同意を経て加入した20代から70代までの47軒が、小山さんと一緒になた豆の栽培に取り組んでいる。

「時には、約束した栽培方法を守ってくれない生産者と、ケンカになったこともあります。求められている生産量に追い付けず、契約を逃したこともありました。今では、『今まで一円にもならなかった畑がお金につながっている』と喜ぶ生産者のように、たくさんの農作物がある中、丹波の代表作物のひとつになったなた豆を作っていることへのプライドが生まれ始めているんです。携われることにやりがいを感じて、求人へ応募してくる近所の人も増えています」と笑顔で話す小山さん。

「昔から知ってるよ」「子どもの頃、飲んだことがあるわぁ」「こやま園は知らないけれど、丹波なた豆茶は知っている!」

なた豆を通じ、生産者だけでなく一般の人々の中にも少しずつ育まれていく地元地域への想いに支えられ、生産量も順調に増え始めた「丹波なた豆茶」。それに伴い、小山さんにはある決断が待っていた。

<生産者グループ「有機豆本舗丹波」の生産者たち>

「出荷量や生産量の増加に伴い、営業活動が必要になってきたんです。」

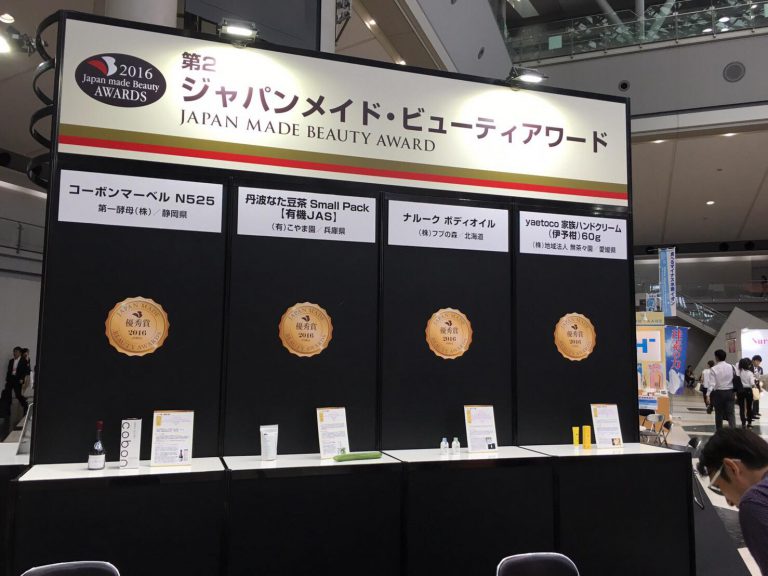

それまで畑が“職場”だった小山さんは、営業という未知の世界へ飛び込んでいく。中国、香港での展示会や百貨店での試飲会、国内の見本市などに出展するうち、少しずつ知名度が上がり、いつしか「高級スーパー」と呼ばれる国内マーケットにも商品が並ぶようになった。

「自家採取によるオリジナルの種で育て、有機栽培農法で作った純粋ななた豆以外ブレンドしない……そんなコンセプトや商品の良さを、きちんと評価してもらえるところに置いていただいています。コンセプトをしっかり持っておくと、同じ想いの人と出会うことができます。私たちにとってコンセプトとは、生産量に限界があるこのお茶が、本当に必要としている人に届いてほしいという願いのあらわれなんです。」

営業も商売も、まったくの未経験。コンセプトなんて、最初から意識していなかったという小山さんが考えたことは「自分だったら、何がいいと思うだろう」ということだけだったという。

「当時はお茶を売りたいという思いもなく、自分が徹底的にこだわったものを必要としている人に渡したいだけでした。ただ、自分がそうしたかっただけだったんです。」

農業も営業も素人同然、コンセプトという概念さえ持ち合わせていなかった小山さんが、18年もの間、走り続けられた原動力は何だったのだろう?

<海外の展示会にも参加し積極的に営業活動を実施>

<飲食店と連携し、なた豆茶を使ったメニューも創作している>

「一つ目は、3,000通を越えるお客様からの喜びの声です。自分たちは間違いのないものを作っているんだと思えることが、支えになっています。」

二つ目は「このお客様からの声が、新しいニーズになっていること。丹波なた豆茶も、お客様のご要望から様々な商品が誕生しています。」

そのためにも、これからは“プラスアルファ”が必要だと小山さんは言う。

「六次産業化が進む中、つくっている人の顔や土地が見えることや、無農薬栽培であることはもはや当然。プラスアルファとは、お客様が求めることに対して、生産者側がいかに応えられるか。応えるために、お客さんとコミュニケーションを上手にとることが課題です。」

例えば、ある日の地元丹波での試飲会では、「飲み続けていると腎臓の調子が良くなったから、自分の目で見てみたかった!」といって、沖縄から駆け付けてきたお客様や、通信販売で買った製品に添えられていたアンケート用紙を、わざわざ直接持ってきたお客様もいた。

「ニーズはお客様が知っていますから、お客様との距離を縮めることが、とても大切だと思っています。」

そして、三つ目は「会社という組織を農業で作れたことです。立ち上げ当初は趣味の延長でしたが、お客様が増えていくと、生産量の維持や農家を守ることに自然と責任感が生まれ、今に続いています。会社が育つということは、商品があり続けるということ。18年目を迎えた今も、お客様からの需要が減ることはありません。それが、弊社の一番の実績だと思っています。商品の品質を保って提供することが、今では使命になっています。」

<お客様との良い交流の機会となっているイベント>

「これは、人生に悔いが無いよう、すべてのことに取り組みなさいという、自分への戒めの言葉です。この年齢になると、今まで行ってきたことが自分の人生のすべてを決めます。自分の行いが結果を招くんです。だからその結果が、人生に悔いを残さない生き方であったらいいということです。

悔いがないように生きるには、自分で決めること。人に何を言われても、誰の責任でもなく自分の責任。最終的に判断して決めるのは、全部自分ですから。

そういう意味では、サラリーマンを続けていたとしても、自分がどう動くかで未来は変わってきたはずです。農家に転身してよかったかどうか……というのではなく、今の自分が、今このようにあるということがいいんです。どんなことでも、自分がどうやるかだけ。ここまでの人生に悔いはありません。」

製品にも生き方にも、偽りを許さない小山さん。そこにあるのは、まっすぐな人生のコンセプトだ。

(公開日:H30.05.25)