「防災イベントなんて、人は来ないだろう。」―そんな常識を覆し、さまざまな取り組みを通し防災知識を届けてきた。防災という分野に、なぜ多くの人を惹きつけることができるのか。プラス・アーツにしかできない防災とはなんなのか。これまでの挑戦と活動の裏側に迫った。

取材・文:伊藤絵実里

目次

防災イベントに、大行列!?

「全部ひっくり返したい〜!」可愛いカエルの的を必死に狙う。

「助けて!カエルくんが倒れている!」みんなで協力して重たいカエルを運ぶ。

子どもたちが夢中になっている。

実はこれ、すべて「防災訓練」だ。

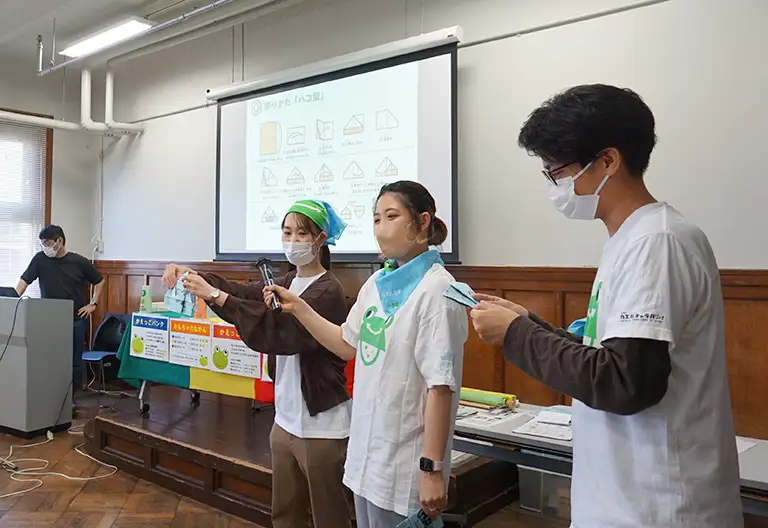

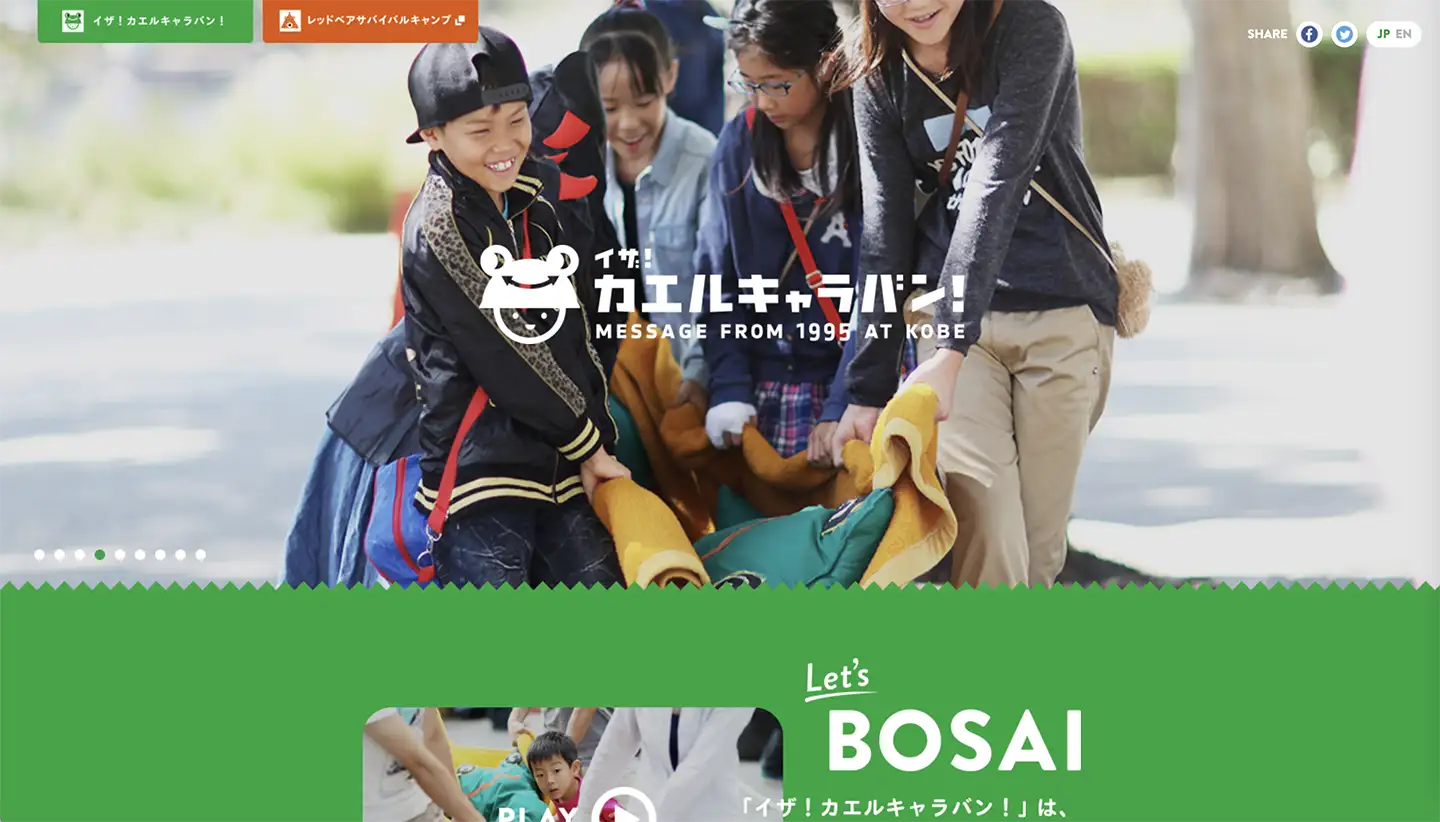

阪神・淡路大震災の10周年事業をきっかけに、2005年に誕生した防災訓練プログラム「イザ!カエルキャラバン!」。

「防災訓練」というと、道具の使い方を学んだり、実際に避難するなど“真面目で厳格”な内容が一般的で、“楽しそう”なイメージはあまりない。しかし、この「防災訓練イベント」は、たくさんの参加者の笑顔で溢れていた。

「イザ!カエルキャラバン!」の開発者で、プラス・アーツ代表の永田宏和さん(57)が、初回開催時をふり返る。

- 永田

- もう驚くほどの人が殺到しました。入り口のところにあった受付に子どもや保護者が溢れかえって、会場の外を2周するほど行列ができてしまったんです。数時間のイベントなのに、待ち時間が2時間もあるみたいな…クレームの嵐でした(笑)

イベントの様子を見ていた事業の関係者やメディアはとても驚いていたという。「防災イベントなんて、人は来ないだろう」。そんな社会の常識を覆した、最初のできごとだった。

正しいことを、伝える。楽しくやれば、伝わる。

永田さんは大手建設会社を経て独立し、プラス・アーツ設立前は、まちづくりやアートイベント、子ども向けのワークショップなどを手掛けていた。2005年、兵庫県と神戸市から阪神・淡路大震災10年のシンボル事業として依頼があったのは、「神戸の子どもたちの元気な姿を発信する」というものだった。永田さんは「防災」や「災害」が専門ではなかったが、「震災10年の事業で『防災』をやらなくて本当にいいのか?」と感じ、「明るい子どもたちの姿」と「防災」を両立させるイベントを考案することにした。そこで生まれたのが、子どもに大人気な「かえっこバザール」というイベントを防災訓練と組み合わせるアイデアだ。

「かえっこバザール」とは、プラス・アーツの副理事長をつとめる美術家・藤浩志さんが生み出したおもちゃの交換会。遊ばなくなったおもちゃを会場に持ち寄って「カエルポイント」に換え、他のおもちゃと交換できるというもの。「カエルキャラバン」では、防災体験をするとさらにポイントがもらえて、貯めたポイントで特別なおもちゃに交換できるというプログラムにアレンジした。

まず人が集まる場をつくり、そこに防災の要素を入れるという逆転の発想。永田さんは、防災訓練を「出かけたくなるイベント」へと生まれ変わらせた。

- 永田

-

おもちゃはあくまでもきっかけです。でもきっかけがないと、人は来ないんですよね。そして、来ないと伝えられないんですよ。どんなに真面目に一生懸命準備しても。

私は当時防災の専門家ではなく防災というものに特にしがらみはなかったので、まず子どもの興味があることで呼び込み、そこに防災の要素をくっつけることができた。このことで、イノベーションが生まれたと思います。

さらに、「届ける情報は確かなことにしないといけない」と考えた永田さんは、学生たちを集めてリサーチチームを作り、半年かけて被災者のインタビューを実施した。震災発生直後の話ができる人、避難所生活を知る人、さまざまな時間軸と場所での被災体験について話せる人を、ありとあらゆる繋がりから探し尽くした。

- 永田

- 私はほぼ全てのインタビューに同席したのですが、「電灯じゃなく、ヘッドライトにして両手を空けないとダメ」とか「がれきが軍手を突き破ってケガをした。革の手袋が必要」とか、被災者しか知らない本当のことをたくさん聞けました。

こうして、確かな情報である被災者の生の声をもとに、防災を楽しく学ぶ「カエルキャラバン」のプログラムができあがっていった。

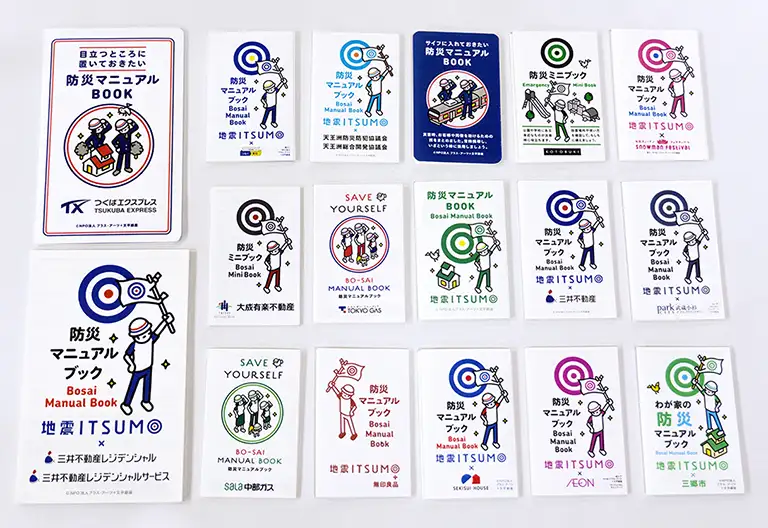

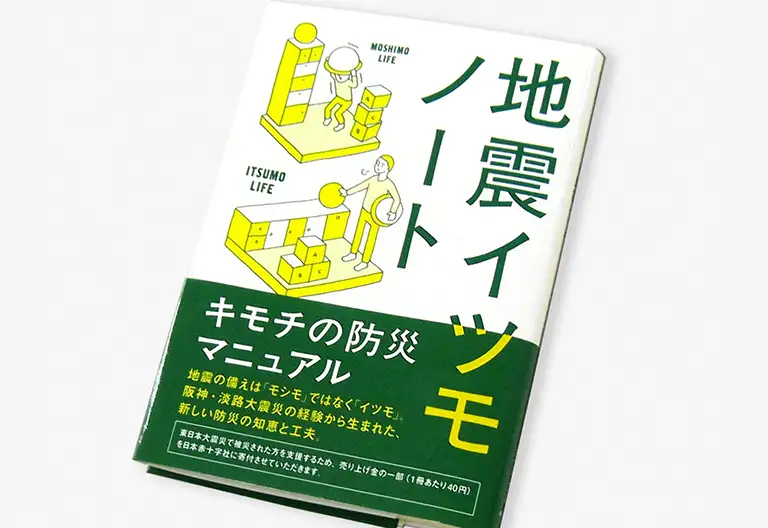

新しい視点で防災を捉え直したプラス・アーツ。防災を、子どもをはじめ、地域や行政、企業などさまざまな立場の人が関わりたいと思えるような魅力ある活動にするため、アートやデザインなどのクリエイティブを取り入れる。

- 永田

- アートディレクターの寄藤文平さんや、コピーライターの岡本欣也さんというトップクリエイターと一緒にプログラムのブランディングやツール制作などをしているのですが、ロゴマークや制作物が完成した瞬間、すごく感動しますし、彼らと仕事することが、とても楽しいんですよね。防災だから地味とか、つまらないとかではなくて、誰でもプラス・アーツと一緒に仕事することにわくわくしてほしいですし、その企業や地域自体が元気になるというような、そういう存在でありたいなと思っています。

スタッフの光田和悦さん(28)が、学生時代にプラス・アーツに関心を寄せたきっかけも、防災を魅力的なものに変えたクリエイティブの力だった。

- 光田

- 僕は、東京でグラフィックデザインを学んでいました。その時は、デザインのツールを使うことだけで終わってしまっていて、デザインを通して何かを解決するとか、伝えるということは実践できていませんでした。就活中にカエルキャラバンのホームページを見つけたのですが、笑顔の子どもの写真がたくさん載っていたんです。それがとてもいいなと思いました。グラフィックデザインが優れているだけではなくて、デザインを通して伝えたいことが子どもたちにしっかりと届いているのだと感じました。

いざという時に本当に役に立つ「正しさ」も持ち合わせながら、「楽しく」「魅力的」にすることで、自然と「伝わる」。これがプラス・アーツの手がける防災だ。

「防災意識」が日常化した30年

「イザ!カエルキャラバン!」で形にした「楽しい防災」を全国に広めるべく、2006年にNPO法人を設立し、東京に進出し、その後全国に広がっていくのだが、当初は受け入れられないことも多かった。イベントの支援に入っている最中に中断を余儀なくされたり、必要な道具を貸してもらえなかったりしたこともあったという。

- 永田

- やはり遊んでるように見えたのではないのでしょうか。楽しく学ぶということに関して、防災という分野では本当に先例もなく、初めてのことだったので。

防災は、未然に備えるためのもの。しかし実際には、経験しないと自分事として行動するのは難しい。活動当初は阪神・淡路大震災から10年が経ち、災害の記憶の風化が進みつつあった頃。講演などではほぼ人が集まらず、観客が1人しかいないこともあった。潮目が変わったのは2011年。東日本大震災で東京も被災したことで、都市部を含め、全国的に一気に防災が「自分事」に。

さらに近年では、気候変動による集中豪雨など、地震だけではない自然災害が発生し続けている状況の中で、防災に取り組む企業や活動も増えた。

東日本大震災のボランティアを通じて防災教育に興味を持ったというスタッフの瀧原茉友さん(25)も、身近な災害がきっかけで世間の防災意識が変わった瞬間を目の当たりにしていた。

- 瀧原

- 岡山大学の入試の面接で「防災教育をやりたいんです」と話したら、「岡山は防災意識が低いから、あまりできないかもしれないですよ」と言われました。そんな中で私が大学1年の時に、西日本豪雨が起きました。そこをきっかけに防災教育のニーズも高まり、防災活動をしている私のサークルに「防災の講座をしてください」という依頼が来るようにもなりました。

その時に使用していたのが、プラス・アーツが開発した教材だった。

- 瀧原

- インターネットで「防災ゲーム」と調べて買っていたのですが、後から振り返ってみれば大学時代に使っていたのは全部プラス・アーツのものでした。

若い世代にも日常化した防災意識。永田さんと同じく「防災の専門家」では無い若手メンバーの2人も、現在は防災を広める側として日々活動している。

- 光田

- 自分ももともとは、防災意識の低い人間でした。社会的にも意識は高まっているとはいえ、まだまだ無関心な人もいると思います。日々仕事をする中で、以前の自分の目線を忘れないようにしたいと思っています。

災害や防災という堅い分野において、「楽しい防災」の先駆者として発信し続けるプラス・アーツ。それは若い世代にもしっかりと届き、防災を伝える仲間として集まってきている。

阪神・淡路大震災からの30年で、防災が日常のものとなった大きな社会変化の中に、プラス・アーツの歩みもあった。

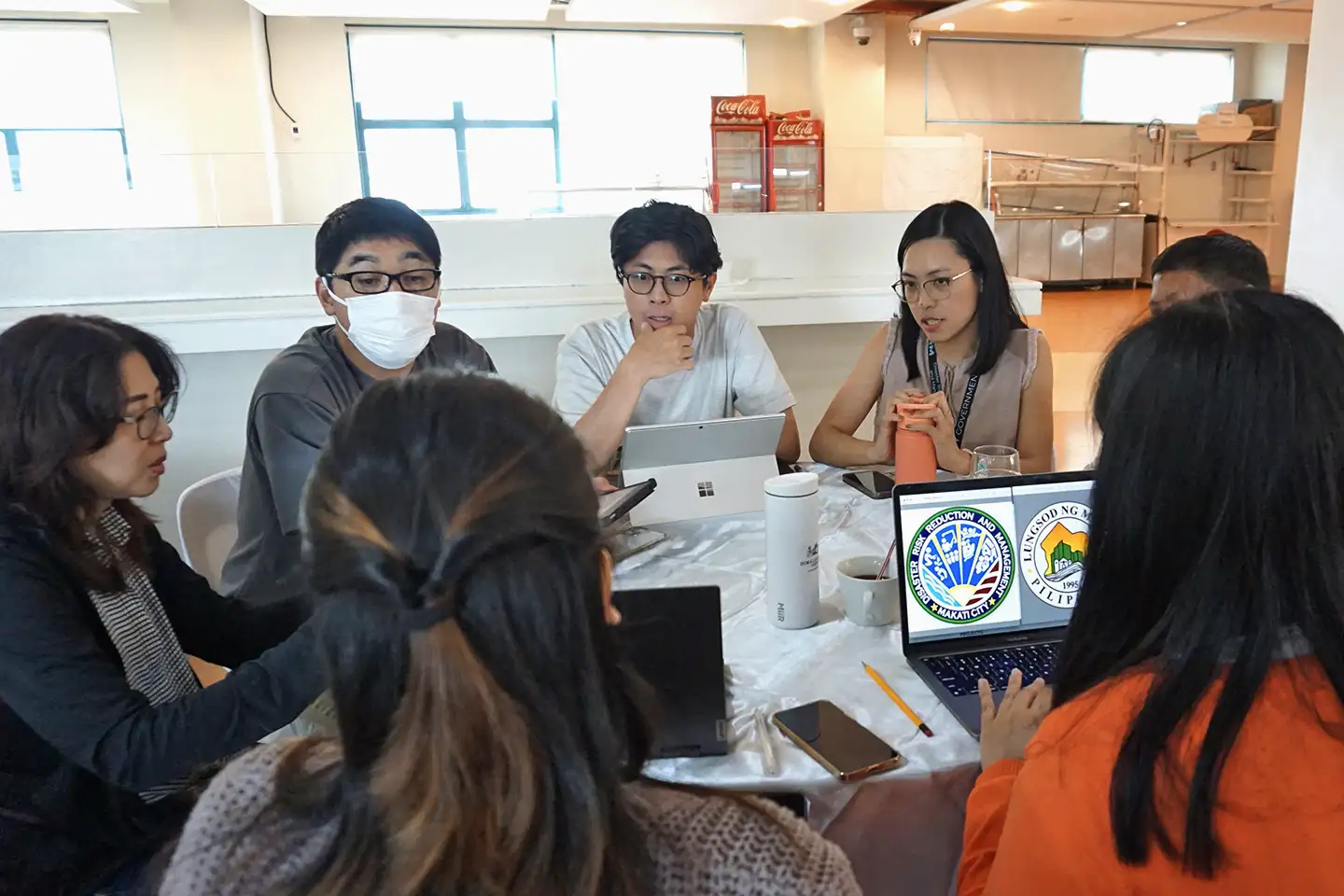

熱い思いのある人たちと、これからも

- 永田

- 最初のリサーチ以降も、東日本大震災の被災地で話を聞いたり、情報を集める活動は常にしています。でもその情報を届けるだけではなく、行動を起こしてもらうまでが大事。イベントや講座などの実際の現場に来てもらえると、インターネットなどで情報を見るだけとは感じ方が全然違いますよね。そういう伝える”強度”がある場所をどれだけ多くつくれるかということを考えています。

参加者がイベントに夢中になっているうちに防災のスキルが自然と身についたり、講座を聞くだけではなく、実際に防災グッズを準備してみたり、全てはその先にある行動までを見据えている。「防災を伝える側になる」行動を起こす人も現れているという。

- 永田

- ある時、新潟におられるとても熱心な一人の防災士の方から『自分の地域でカエルキャラバンをやりたいから来てほしい』と言われて、地元の学校まで行って研修をしました。そしたら、今はもうその人が1人で地域を盛り上げていて、カエルキャラバンの新潟支部みたいになっています(笑) 。そういう人が地域や企業にまだ潜在的にたくさんいると思っていて、私たちが貢献できることをどんどん届けていきたいですね。

- 光田

- 呼ばれるから助けに行く。だからこそ、その人を立てるというスタンスがプラス・アーツとしてあると思います。私たちが防災のプロフェッショナルとして前に出てしまうと、その地域には根付かないんです。

ただノウハウを教えるのではなく、活動を地域に根付かせる、そしてその先にいる人にまでしっかりと届けられるよう見据える。現在は講座やイベントの合同研修会などを実施し、伝える側の”人づくり”にも、力を入れている。

こうして熱い思いを持った人がプラス・アーツと協働し、防災を発信する新たなチャンネルを生み出している。

- 永田

- 相手がどんな立場の人でも関係なくて、結局、「人」なんですよね。あの県には○○さんがいる、あの企業には○○さんがいる、というように、思いを持っている人と仕事をしています。だから、その先にいる人たちにも届けられるって信じているんですよね。スタッフにもいろんな現場を経験してもらい、この素晴らしさを感じてほしいと思っています。

しっかりと行動を起こすところまで、防災を伝える。それは、いざという時に、一人ひとりの命を守るため。そんな大きなミッションを掲げながら、目の前のひとと向き合い、「防災熱」を伝播させていく。

防災界の唯一無二な存在として、人びとが夢中になる防災を、これからも広げ続ける。

プラス・アーツとともに防災を広げる各地の人びと

愛知県豊橋市で2019年から毎年カエルキャラバンを開催する 岡田恵実さん

愛知県は南海トラフ地震への意識が高く、わたしが小学生の時にも学校できびしい避難訓練をしていました。だからプラス・アーツさんの「楽しく学ぶ防災」を知った時は「楽しんでいいんだ!?」と衝撃的で。子どもたちが楽しいと自分たちも楽しいし、「楽しそうだから仲間に入れて」という大人も地域に増えていくんです。

プラス・アーツさんが開く合同研修会等でも各地の方々と知り合い、ネットワークができて全国に防災の輪が広がっています。災害時にはつながりが一番大事なことですよね。豊橋で豪雨災害があった時には皆さまからご連絡をいただきましたし、能登半島地震の際も「何か自分たちにできることはないか」と情報交換しました。プラス・アーツさんの活動は予防的な減災の部分が大きいですが、発災後もその活動の影響が続いているなと思っています。

那覇市若狭公民館 館長 宮城潤さん

防災イベントを一度だけやるのではなく、何度も開催して地域に防災力を定着させたい。そのために、カエルキャラバンを自分たちの力でやりたいと永田さんに相談しました。「カエルキャラバンの資材もキャラクターも全て沖縄版にローカライズすることは可能ですか?」とお聞きしたら、おもしろがって「ぜひやりましょう」と。「リッカ!ヤールーキャラバン!」と名前も沖縄方言にして、住民のみなさんと一緒に考えたヤールーやアグーなどの沖縄らしいキャラが登場します。「防災体操」には沖縄で多い台風に関する振り付けも加えました。

楽しいだけじゃなく、大人たちがしっかりと研修を受けて、なぜこのプログラムをやっているのかという軸がブレないよう、永田さんといつも確認しています。いろんな人の関わり代をどう作っていくか、そのための仕掛けづくりや環境をどうデザインするかというところも学ばせてもらっています。

大東建託グループの防災プロジェクト「防災と暮らし研究室『ぼ・く・ラボ』」を立ち上げた

大東建託 まちづくり推進室 千野惠美子さん

孤立しがちな賃貸住宅の入居者様、地域と関わりたい賃貸住宅オーナー、そして、社内の防災意識も高めるため2018年に「ぼ・く・ラボ」を立ち上げ、永田さんもメンバーに加わっていただきました。私が地域の方とワークショップをしながら設計を進める設計事務所に勤めていたこともあって、空間プラス・クリエイティブという力を信じているんです。建築や空間が人、地域との関わりをどう作っていくかという「行動のクリエイティブ」ですね。永田さんにはソフト・ハード両面から、「何を伝えるのか」「どうすれば伝わるのか」というところでいろいろご意見いただいています。思考を変えながら、想像して創造することを直感的にどんどんやられる。相当なご経験と意志がなければできないことだと感じています。企業人として、永田さんとお仕事できていることを誇りに思います。プラス・アーツのメンバーのみなさんもお話がとにかく上手で、相手の人の立場まで降りてきて話をされる。だから伝わるんだと思います。