*「デザイナー等研修アドバイス事業」:播州織産地へ移住する若手デザイナーを受け入れ、ファッションクリエイターに育てる事業「西脇ファッション都市構想」の中の事業。

*テキスタイル:製品に加工する前の布や織物

小野圭耶さん

幼い頃から、いつもそばに布があった。

「祖父母が営んでいたシーツの縫製工場で、よくミシンを使って人形をつくっていました。高校では播州織の生地が使い放題だったんですが、それを目にしても自分のまちが織物の産地であることには関心が湧かなくて……。特別講師として授業に来られた製織の職人の方が、播州織のことをすごく楽しそうに話されていた姿の方が強く印象に残りました。」

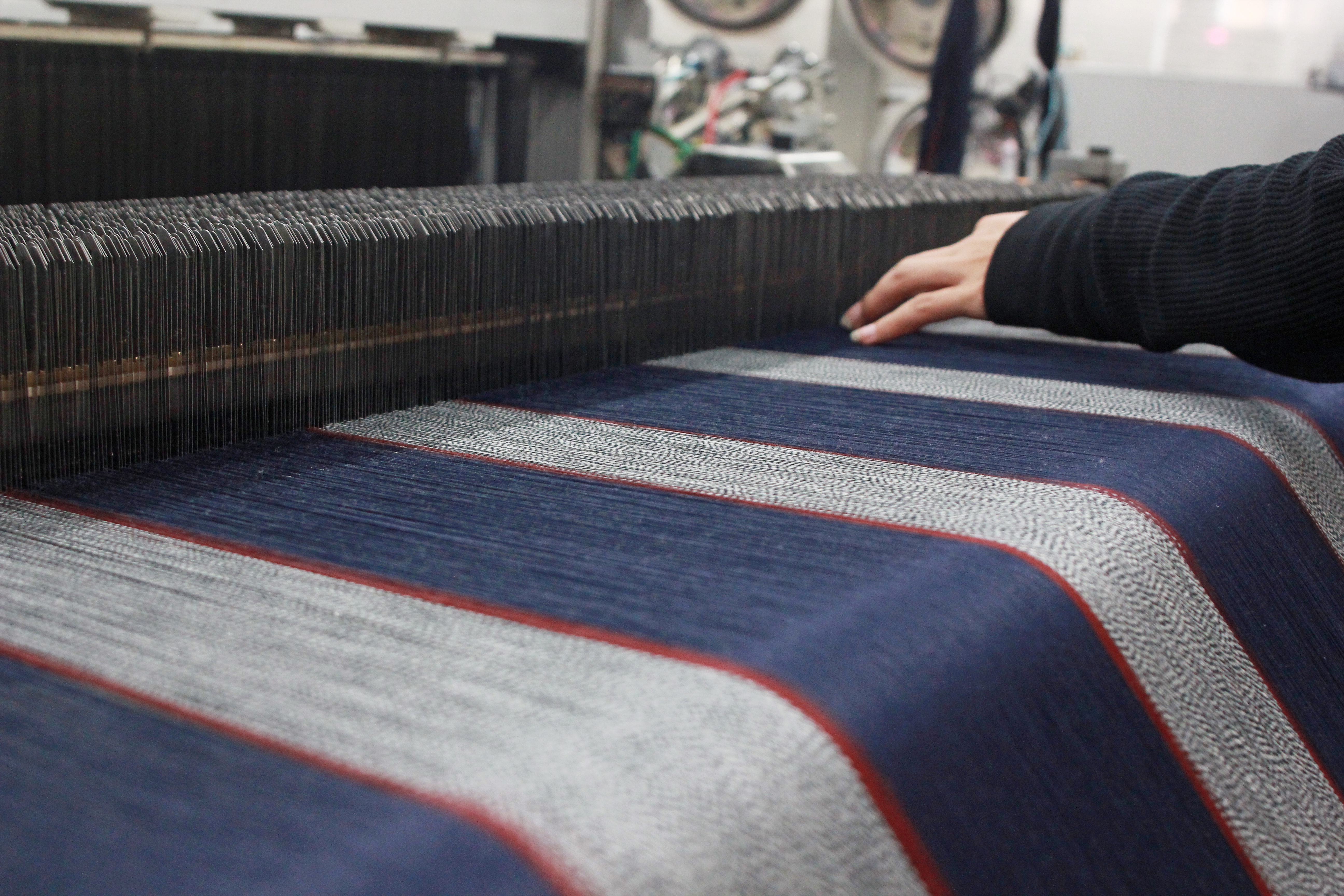

播州織製造工程の様子。先染めされた鮮やかな色の糸が映る。

卒業後は、大阪市の服飾専門学校へ進学。2年間洋服づくりを学び、就職活動を始めた小野さんに、進路を決定づける疑問を投げかけた人がいた。

「『どうして西脇市に帰らないの?』って訊かれたんです。それまでは、海外や東京のアパレルブランドに就職することしか考えていなかったんですが、『なるほど、地元に帰るという考えはなかったな』と気づきました。『せっかく地元で生地がつくれるのに』と言われたことで、高校時代に初めて自分でチェック柄の生地をデザインしたことや、専門学校で西脇の繊維関係施設でオリジナル生地を織ってもらったことで、自分のまち西脇が織物の産地であることを意識しました。」

このことをきっかけにUターンを決めた小野さん。その決心が、下請け中心の事業形態や若手後継者の不足に直面しつつあった播州織産地に、新たな風穴を開ける一歩になるとはまだ想像もしていなかった。

織機の細かく複雑な動きから、さまざまな柄が生まれていく。

専門学校を卒業後、播州織の製造卸商社に就職した小野さんだったが、入社当初は戸惑うことの連続だったという。当時の産地はほとんどが下請けによる生地製造。入社した商社では、取引先からの指示に合わせて柄を織ることが通常業務だったため、小野さんが取り組もうとした自社企画によるオリジナルテキスタイルの提案は、未開拓の事業分野だった。

「当初は大変だった思い出だらけ。」と笑う小野さん。

「パソコンに向かって織柄を考えていたら『ずっと遊んでいる』って言われ、周りとよく衝突していました。一番戸惑ったのは、私がデザインした生地に対して『まぁまぁやな』としか言ってくれない上司の言葉。『まぁまぁやな』が『評価している』っていう意味なんだと理解できるまで、時間がかかりました。」

新分野への取り組みから数年後、小野さんは播州織の製造卸商社として産地で初となる、アパレルブランドの立ち上げに携わった。

「生地の提案を行うプレゼンテーションでは、生地だけでは仕上がった製品のイメージが湧きにくいので、製品サンプルを用意していました。これを自社ブランドとして立ち上げようという社長の提案でスタートしました。社内では『売れるわけがない』と反対されましたが、そのブランドを立ち上げてから、他の商社や製織工場でも少しずつ取り組みが始まり、オリジナルのアパレルブランドをつくる空気感のようなものが産地に生まれた気がします。」

さらに、同世代の職人やデザイナーたちと共にものづくりを学ぶ「播州織熱血塾」を主宰。講師を招いてブランディングの講義を受けたり他産地の視察に出かけるなど、次世代のコミュニティづくりのきっかけを生み出した。年数を追うごとに行政とのつながりも生まれ、現在市が事業として取り組む若手デザイナー向けの研修会にも一緒に参加している。

その後も、転職先のテキスタイルメーカーでオリジナル生地の企画室の立ち上げに関わるなど、常に新たな取り組みに携わり続けてきた小野さん。小野さんのつくる生地に対して取引先からの評価が高まるにつれ、オリジナル生地をつくる新規事業も、また小野さん自身も、社内全員に受け入れられるようになっていったという。

こうして、産地の中に自分の居場所をつくっていった小野さん。しかし、それは「決して自分だけの力によるものではない」と言葉に力を込める。

色サンプルを見ながら、デザインを考える小野さん。

透け感を楽しめる、オリジナルテキスタイル。

「自分一人では、生地は絶対につくれない。」

先染め織物は、プリントのように色柄を生地の表面に描くものではない。糸の色や太さ、本数を選ぶことから始まり、用途に応じた強度や風合い、肌触り、色柄を表現するための複雑な糸の重なりを緻密に設計するデザイナーと、その設計を再現するための各工程の職人の技術が必要とされる。そのため、生地をつくることは、デザインを通して職人たちとコミュニケーションを図りながら、チームづくりをしていく感覚だと小野さんは言う。

「生地づくりは、チームづくり」。小野さんはコミュニケーションを大切にしながら生地づくりを行う。

「昔、デザインの完成が深夜を過ぎ、その足で機屋(はたや)さんへ生地の設計と糸を持っていったことがありました。冬の寒い真夜中にもかかわらず、職人さんは笑顔で受け取って織り上げてくれたんです。こうした人との関わりを大切にしながら仕事をすることが、この産地で働くということなんです。」

人に興味を持たなければ、いいものづくりはできないと言う小野さん。一緒に仕事をする職人が、どんな技術でどんな仕事をどのようにやってきたのか、教えてもらうことから始めるという。

「職人さんの技術や取り組んできたものづくりの背景と、私が表現したいイメージを組み合わせることが生地づくり。例えば、職人さんたちが思いつきで設計して試作し、放り出したままになっている生地の中に、活かせるアイデアがたくさんあったりします。そんな試作品を編集し直し、職人さんが自分の技術をもって改良してくれることで、一枚の生地ができあがることも多々あります。だから生地が採用されても、私がいいデザインをしたから決まったというわけじゃないんです。」

あなたたちのアイデアから生まれた生地だ――。職人たちにそう伝えることに大切な意味があると、小野さんは言う。

「現場で黙々と取り組む職人さんたちは、自分が織った生地がどんな製品になって誰が着ているのか見たこともないと言います。だからその生地の製品をプレゼントしたり、あなたの技術や歴史があればこそ生まれた生地だと伝えます。そうすることで、次への原動力になると思うんです。」

そう小野さんが感じるのは、それが自分自身の原動力でもあるからだ。

「イタリアの専門学校の視察で知り合った現地の先生が、東日本大震災が起こった時、一度出会っただけの私に『大丈夫?』ってメールをくださいました。テキスタイルや産地に関わっていることで、自分の枠を超えた繋がりが拡がり、誰かが見てくれている、評価してくれていると感じる機会が増えました。自分のやっていることが、世界に対して波紋のように影響を及ぼすことだってできると思えるんです。」

そうしてつながってきた経験が、つなぐ場づくりへ活かされている活動。それが地元でコットンを栽培するプロジェクトだ。

満開の真っ白な綿の花が咲いた綿畑。

畑作業での集合写真、たくさんの人が綿花栽培プロジェクト「365(サブロク)コットン」に参加している。

「服は畑からできている。」

そんな合言葉で、綿花栽培プロジェクト「365(サブロク)コットン」は始まった。真っ白な綿花(コットンボール)を畑2枚200坪に栽培。春の種まきから夏の畑作業、秋の収穫、冬の紡績まで、ワークショップ形式で取り組む活動だ。平成11年、織布の職人たちが播州織振興のために綿の栽培をスタートさせたプロジェクトを小野さんが引き継ぎ、平成26年から現在のコミュニティイベントとして主宰している。月に一度の畑作業やワークショップには、県外からのクリエイターやアパレル関係者、たくさんの子どもたちも含め40人近くが参加。毎年11月に開く収穫フェスティバルには、200人もの人が集まる。

「綿を量産して糸にする工程や、織物をつくって生地から製品に仕上げる過程に取り組みたかったんです。流れのままにやりたいことに取り組んでいたら、私たちの意図しないところでたくさんの人が集まってきて、それぞれの人が各々に何かを感じてくれるようになっていました。特に他産地の同業者の皆さんは『ここに来たら何かがつながると思った』と言います。そんな人たちに出会いが生まれるだけでなく、西脇市を知ってもらうきっかけの場所にもなりたいと思っています。」

そう話す小野さんは、テキスタイルデザイナーならではのやり方で、西脇のまちを多くの人々に伝えたいと言う。

365(サブロク)コットンの畑で、綿花の収穫。

毎年11月に開く「収穫フェス」には、たくさんの人が集まり、綿花の収穫やライブ、ワークショップなどを楽しむ。

収穫フェスでは、ワークショップとして、糸繰り体験と糸車体験が行われた。

令和元年10月。東京代官山で次代を担うテキスタイルの合同展示会が開かれ、国内の各産地で活躍中のテキスタイルデザイナーたちと一緒に、小野さんも自分のデザインする生地を発表した。

「ここで出会ったメンバーそれぞれの技術や産地の特徴を組み合わせ、日本全体を一つの産地ととらえてものづくりをすることが夢になりました。他産地とのコラボレーションによる生地づくりによって、産地単位の枠を超え、自分が本当につくりたいテキスタイルを世の中に出すことが、最終的には播州織産地の認知や評価に繋がり、西脇のまちにプラスになると信じているんです。」

小野さんが本当につくりたい生地とは?

「例え5ミリ角の端切れでも、もったいなくて捨てられないと思えるほどパワーのある生地です。生地が放つ力から、西脇市という産地に興味を持ってくれたら一番いい。」

そんなパワーのある生地は、どこから生まれるのか。その答えは、小野さん自身の中にあった。

365(サブロク)コットンの商品。

展示会で発表を行った小野さん。

小野さんが今までで最も感動した瞬間。それは、満開の真っ白な綿の花が咲いた綿畑を、初めて目にした時だった。

「そこから365コットンが生まれ、仕事にもつながっていきました。最近のミラノの展示会でも好評だったのは茶綿・緑綿・白綿を使った、糸を全く染めていないテキスタイル。オーガニック綿の生産者の想いや背景が見えることが、とても喜ばれました。」

最近では産地の工場見学へ来る人が「綿畑が見たいから」と、わざわざ収穫祭と見学の日程を合わせるケースも増えてきた。

「織るだけ、加工するだけの他の産地では真似のできないこと。綿から糸・染め・織り・加工へつながる播州織産地だから、人もつながっていくんです。」

心の動くままに産地へUターンし、動かされる心のままに進んできた小野さん。

「私にとって西脇市は播州織産業のまちというより、ずっと暮らしてきた場所。播州織という産業に関わっているというより、生きてきたまちが産地で良かったという感覚です。」

「自分の心が動かされることをしていたら正解。動かされないことをすると失敗する。」

自然体な在り方そのままに、日々ものづくりと向き合う小野さん。心が動くその先に、産地の新たな未来が待っている。

(公開日:R2.03.25)

(公開日:R2.03.25)