家屋倒壊率が市内で最も高かった東灘区では、一時減少した人口が、マンションの新築などにより震災以前よりも増え、多子高齢化のまちとなっている。中村順子さんは震災当時の水くみボランティアに始まり、個人やNPOの活動をサポートする中間支援組織を立ち上げた。その時々に必要とされるものは何か考え行動に移している。

団塊世代の中村さんが、短大を卒業して商社に就職したころは「女性は結婚するまでの腰かけのように見られていた」という。もっとやりがいのある仕事がしたいと、23歳で広告代理店に転職。営業部に属し、自ら訪問取材してコピーを作り、労働組合活動にも参加した。

「自分とは正反対の、きめ細かく穏やかな人」という保佑(ほゆう)さんと25歳で職場結婚し、1年後に長男、その4年後に長女が誕生した。別々の保育所に預けていた子どもの送り迎えなど育児と家事に追われながら仕事を続けていたが、両立が難しくなる。中村さんは退職する決意をし、大阪の団地から東灘区の一軒家に引っ越した。34歳のころだ。

専業主婦となった中村さんは、1カ月で、身体の中で湧きあがるものを抑えられなくなった。市の広報で「神戸ライフ・ケアー協会」を知り、ボランティアも福祉も初めての世界だったが飛び込んだ。「夫の給料を持ち出さずに自立して活動できる」仕組みだったからだ。介護保険制度がなかった当時、依頼者が遠慮しないようにと、掃除や洗濯などの生活支援を1時間600円で協会が請け負い、従事者がその一部を受け取るという有償ボランティアだった。

中村さんは高齢者や障がいのある人たちの家を訪ね「全部してあげる」のでなく、依頼者ができるふき掃除など簡易な作業は任せるようにした。高齢者夫婦宅では、リウマチで手を動かしにくい女性が、一緒に調理することを楽しみに待っていてくれた。「自分のできること」を必死でする依頼者も、その姿を見守る中村さんも、お互いに元気になっていった。

経験を積み重ねコーディネーターとしても活躍するようになり、非営利組織運営の基本を学びながら13年が経とうとしていた。

平成7年1月22日、神戸市東灘区の自衛隊による臨時給水所。

平成7年1月17日午前5時46分に発生した阪神・淡路大震災。前夜に旅行先から帰ってきたばかりの中村さんは「ヘリコプターが落ちてきた」と思った。7時ごろ、東京で単身赴任中の夫からの連絡に「とにかく帰ってきて」と告げたきり、電話はつながらなくなった。

自宅は壁にひびが入った程度で近所にも大きな被害はなかったが、中村さんの胸は不安でいっぱいになった。

「ライフ・ケアーのクライアントは高齢者や障がいのある人たちばかりや」

すぐに大学生の長男を走らせ、午後には中村さんも訪ねて回った。まちは助けを求める人であふれていた。

中村さんの家には芦屋で被災した母や姉など3家族が避難していた。疲れ果てて自宅に戻ると親戚が汲んできた水がバスタブになみなみとはられていた。「これや!」と思った。水道の復旧完了まで3カ月かかった当時、ペットボトルなどの飲料水は全国から届けられていたが、生活用水に困り果てていた。ポリタンクを持って給水所を往復するのは高齢者でなくても大変だ。学生らに配達を呼びかけ「水くみ110番」を実施した。

次に行なったのは洗濯のつなぎ役だ。水道の復旧した人の家まで運び、乾かす前の状態で依頼者に戻すという作業。誰もが経験したことのない状況下、臨機応変に手を貸せるように「東灘地域助け合いネットワーク」を設立し、対処していった。東灘区深江で知人のクリニックの庭先を借り、段ボールで看板を急ごしらえした活動拠点だった。

定年後にCS神戸第1期NPO研究生となり監事に就任した松下忠義さん(右)は「私が、貿易商社に勤めて22年間で出した経営論と中村さんの考えがピタッと合う」と称賛し、発足初期から副理事長を務める坂本登さん(左)は「自ら動く起業家。どんどん仕事を創造して具体化していく」という。

ボランティア元年といわれた当時、被災者は多くの人たちにお世話になった。ありがたいけれど、半年間も「ありがとう」と言い続けるのがしんどくなったという声を耳にした。お世話をされていた人も、料理や運転など何か人の役に立つ術を持っている。中村さんは、「今度は、人の役に立つ立場になって、ありがとうと言ってもらいたい」という人たちの声を実現させる仕事がしたいと思った。

震災翌年の平成8年10月、個人や団体の思いをつないで形にする中間支援組織「コミュニティ・サポートセンター神戸(CS神戸)」を立ち上げた。その3年後に兵庫県で初となるNPO法人格を取得、平成25年には、「3000円以上の寄付者の人数が年平均100人以上」などの条件をクリアして「認定NPO法人」となった。これまで300団体の立ち上げにかかわるほか、障がいのある人の就業機会を創出するなど、幅広い事業を展開している。

反発されたり、葛藤も多かった。「自立と共生」をうたい「あなたのできることは何ですか」という声かけに、辛い生活を強いられている人から「あんなえげつない女はおらん」とドアをけられた経験もある。

「外から来ている支援者には言いにくいこと。ここに住んでいる私だからこそ言わなければならない」

衝突することはあっても、決定的な別れにならないように「いつかまた、ひとまずさようなら」という思いで手紙を書いたり、つながりが途切れないように努めた。

東灘市役所向かいのビル1階に、平成23年に移転したCS神戸。レストランだった店舗を、NPO立ち上げ時に支援した大工の市民活動グループが事務所仕様に改装した。スタッフにとって「走り続けている」イメージの中村さんだが、手作り漬け物やジャムを配りねぎらう一面も。

中村さんは様々な活動の中で、困難を抱えていても、後押しがあれば、人のために役割を果たすことができることを目の当たりにしてきた。

母親を亡くし、営んでいた喫茶店も全壊した60代男性は「自分だけ生き残った」と悔やみ、アルコール依存症になっていた。10回目の訪問で仮設住宅のドアを開けてくれた男性に、「日曜喫茶」を持ち掛けた。同じ仮設住宅に住む高齢女性が白いエプロンをしてウエートレスを買って出た。たてたコーヒーの香りに誘われ「客」が集まった。

「元気のスパイラルのスイッチが入った」と中村さんはいう。

移動が困難な人を送迎する活動では、下半身に障がいのある男性から「人の世話になってばかりでなく担う側になりたい」と申し出を受け、改造車でドライバーとして運転技術を活かした。

ボランティアの食事を作っていた主婦グループが役目を終え解散しようとした時には、独居高齢者へ弁当を届けるコミュニティビジネスを提案した。栄養に配慮しながら数十食も作れる力を途絶えさせるのはもったいないと思ったのだ。今年90歳になる太美京(たみきょう)さんは、不整脈や五十肩、腰痛など痛みにおそわれるたび引退を申し出たところ「治ったらまたやれるよ」という中村さんの言葉に勇気づけられた。「治そう」という気持ちが薬となって、昨年末まで20年務め上げた。

こうした人とのかかわりが、中村さん自身の心の支えになっている。

震災時に太美さん(右)らが始めた炊き出しから発展した「あたふたクッキング」は、メンバーの体調不良などで存続危機に陥ったが、今年から中村さんの夫・保佑(中央)さんが代表を務める「東灘こどもカフェ」に引き継がれた。

東日本大震災の被災地にも何度も訪れている中村さん。岩手県大槌町では「中村さんが来た!また怒られるー」と、笑顔で迎えられる。「当事者の力を削ぐような手助け」を防ぐため、神戸での経験をもとにワークショップなどでアドバイスする。それらは地元の相談員や支援員の口からは言い出しにくいことでもある。

地域内で被害の少なかった住民が仮設住宅で料理を作ってふるまう際、「酒1本つきで500円」など料金制にしてみると、ふだん行事に参加しない男性が顔を見せるようになった。次は外へ出よう、と「ふれあい農園」に発展し、男性の参加人数が増えているという。

岩手県大槌町で被害の少なかった人と仮設住宅に暮らす人を結ぶ「男の料理教室」。

大槌町で、自立を促す支援者のためのワークショップ。

定年後に引きこもりがちな男性が多いことが全国的な課題になっているが、中村さんは「団塊世代が日本経済を導いてきた底力」に期待を寄せ、地域にかかわることで相互にプラスになると考えている。

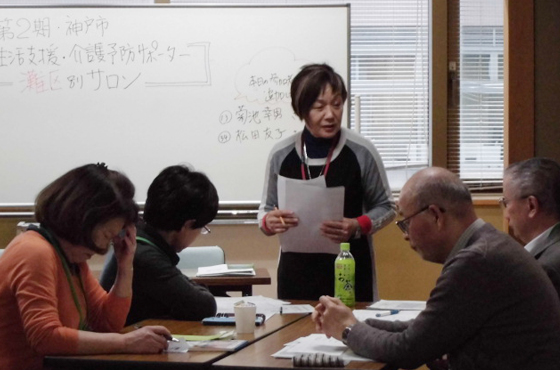

昨年は生活支援・介護予防サポーター養成研修等業務を神戸市から受託。自発的でない参加者もいたが、認知症の人とかかわる実習研修後に顔つきがかわり、姿勢が前向きになった男性も少なくない。

生活支援・介護予防サポーター養成研修で講師を務める中村さん。9割近くが「居住区で、なおかつ隣近所ではない」微妙な距離感での活動を望むことも理解しマッチングしている。

「元気な65歳以上の神戸市民は33万人で、その1パーセントでも3300人。講習などを受けた人は逃さず、社会活動までつなげていきたい」と、特技やスキルなど持てる能力を引き出し、「自分には何もない」という人には「私とグループづくりをしましょう」と粘り強く対応している。一度くらい嫌がられてもあきらめてはいけないと、震災時の経験で知ったからだ。

夫の保佑さん(71)は20年の単身赴任を終えて帰ってきた後、「自分の居場所確保のために」多世代が交流できる場を地域に創った。お年寄りから子どもまで集まり、頻繁に開催される講座では「包丁研ぎ」や「さをり織」などの特技を持つ人が「先生」になる。「誰もが生徒であり先生である」人たちが集う場所のキーワードは「居場所と出場所(出番)」。自立がモットーの家庭内では活動の話はしないが、思いは中村さんと同じである。

女性が再就職するには壁の厚かった30代半ばで、現在につながる居場所を見つけた中村さん。「いきいきと長生きし、人それぞれの居場所、出番、役割をつくっていきたい」と、時に厳しく、時には寄り添うように人々の背中を押し続けていく。

六甲道勤労市民センター内に市の外郭団体と協働で開設した「生きがい活動ステーション」では、CS神戸や地域活動自体を知らない通りすがりの人を呼び込み、活動に誘うのが目的。入職12年の飛田敦子マネージャー(左)は中村さんから継承している「お客さんにしない」をモットーに、100人をマッチングした。

1月8日、CS神戸で行われた新春の集いではボランティアや賛助会員、企業の人たちの前で、20周年を迎える決意を語った。もう一つ、60社以上から送られた1万5000枚のカレンダーを復興住宅に届け、事後報告を書くのが年末年始の恒例行事。

(公開日:H28.1.25)