平成14年、兵庫県立芸術文化センターの誕生に先立ち、その芸術監督に就任。地域に根ざした、阪神・淡路大震災からの「心の復興、文化の復興」のシンボルとなる劇場づくりと、音楽を通じた地域の復興に尽力してきた。東日本大震災をはじめとする災害被災地に向けても、チャリティーコンサートや現地での演奏会を開催するなど、支援活動を続けている。

また、全国からトップクラスの実力を持つ子どもたちを集めた弦楽オーケストラや、若手をメンバーとする芸術文化センター専属管弦楽団の指導にも力を入れ、兵庫を拠点とした次世代音楽家の育成にも熱心に取り組んでいる。

佐渡裕さんは、京都市立芸術大学を卒業後、レナード・バーンスタインや小澤征爾氏といった世界的な指揮者に師事。平成元年には、若手指揮者の国際的な登竜門であるフランスのプザンソン国際指揮者コンクールで優勝。プロの指揮者としての活躍の舞台を世界に広げていった。

平成7年1月17日、午前5時46分。直下型大地震が阪神・淡路地域を襲う。未曾有の大災害に見舞われまちの姿が一変したが、指揮者の自分には何もできない。無力感にとらわれ、動くことができなかった。この時、被災地に対して何もできなかったことが、心の奥底でひっかかりとなっていたという。

そんな時、「劇場を中心に、このまちを震災前よりずっと優しく、ずっと逞しいまちに」と知事から依頼を受ける。「音楽人生の一つの転換点となった」という兵庫県立芸術文化センター(以下「芸文センター」)の芸術監督への就任だ。

依頼を聞いた佐渡さんは、まちと音楽を関連づける発想に衝撃を受け、身震いしたという。芸文センターは阪神・淡路大震災から10年という節目を迎える平成17年の開館を目指し、「心の復興、文化の復興」のシンボルとして西宮市に新たに誕生する劇場だ。たくさんの人たちが犠牲となったこの地で、単に音楽を演奏するだけでなく、前を向いて新しいまちづくりに力を注ごう。そう決心した佐渡さんは、開館3年前の平成14年、復興のシンボルとなる劇場の芸術監督を引き受けた。震災発生から感じ続けていた後ろめたさの中、「やっと自分の役割が回ってきた」という思いだった。

復興に向けて努力してきた地域の人たちにとって、音楽とは何なのか。劇場が生まれることで、まちをどう元気づけることができるのか。「まちをつくるための音楽」という新しい取り組みに、佐渡さんは覚悟を持って臨んだ。

まずは設立目的や活動内容を理解してもらうため、西宮市内の小学校や施設周辺の商店街などを自らの足で回った佐渡さん。商店街での集会では、「そんな立派な劇場を建てるお金があるなら、うちのローンを払って欲しい」と言われたこともあった。震災から7年が経っても、大切なものを失ってしまった被災者の現実は大きくは変わっていなかった。

だからこそ、この劇場の存在によって、多くの人たちに震災以前よりもまちが豊かになることを実感して欲しい。そんな思いから地道に活動を重ねた。子どもたちのために音楽教室を開催したり、餅つきや綱引きといった商店街のイベントに参加するなど、様々な活動を通して地域の人たちに思いを伝え続けた。

また、芸文センターの周辺整備にも心を砕いた。例えば、季節を感じるクリスマスツリーになる木の植樹やベンチの配置など、音楽を聴いたことのない人にも気軽に足を運んでもらえる場づくりを心がけた。

そして平成17年、大、中、小の3つのホールを有する芸文センターがオープンする。佐渡さんは、劇場を地域の人たちにとってかけがえのない「心の広場」となるような存在にしたいと、様々な試みを続けた。

オペラのプレイベントや劇場前広場でのクリスマスツリーの点灯式をまちぐるみで行ったり「オーケストラの生演奏を聴いたことが無い人に演奏会に行く縁を」と、堅苦しいものととらえられがちなクラシックコンサートの敷居を下げるため、入場料を500円に抑えた「ワンコイン・コンサート」や劇場の舞台裏などを見ることができる「バックステージツアー」なども開催してきた。こうした活動が着実に実を結び、劇場は地域の人たちにとって身近なものとなり、その存在が誇りとなった。

「人は打ちのめされても必ず立ち上がることができる。そして、そこに音楽は深く関わることができる」と実感した佐渡さん。西宮にやって来て、新しい「音楽の力」に気づかされた。

平成23年夏 喜歌劇「こうもり」の前夜祭

用途によって色分けされている芸文センター地下の配管。バックステージツアーで目にすることができる。

平成23年3月11日、甚大な災害が再び日本を襲った。東日本大震災だ。広がっていく被害の大きさに戸惑い、阪神・淡路大震災の時に襲われた無力感に再び苛まれた。

それから3日後、ドイツのオーケストラからチャリティーコンサートで第九の指揮をしてほしいという依頼があった。第九は、歓喜の歌として「人と人がつながり、一つになることは大きなよろこびだ」と歌っている。

震災にうちひしがれた人たちに今こそ必要なメッセージだと考えた佐渡さん。「音楽を通じて勇気、希望、力を届けていこう」と引き受けた。

このコンサートでは、演奏後、聴衆が拍手の代わりに黙祷を捧げた。この瞬間、「人が人を思うこと」の意味を実感し、勇気をもらったという。この経験をきっかけに、音楽への思いを更に深め、東北の各地に出向いて小さな演奏会を開くなど、被災地にエネルギーを与える活動へと踏み出すこととなる。

芸文センターの芸術監督として災害や復興に向き合ってきた佐渡さん。これからも息の長い応援を続けていきたいと語る。

平成23年4月 東日本大震災復興祈念のつどい(芸文センター前 高松公園)

佐渡さんは小学校の時、卒業文集に「大人になったらベルリン・フィルの指揮者になる」という夢を綴った。平成23年、その夢は現実のものとなり、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の定期演奏会で指揮台に立つことになる。

子どもの頃の夢を実現した佐渡さんは、次世代を背負って立つ若者たちの夢を応援する活動にも熱心に取り組む。

全国トップクラスの演奏技術を持つ小学生から高校生までのメンバーによる弦楽オーケストラ「スーパーキッズ・オーケストラ(SKO)」を平成15年に設立。結成から10年以上が経ち、愛情を注いで育ててきた佐渡さん自身がファンになるほどの成長を遂げた。佐用町や東北などの災害被災地にも積極的に足を運び、演奏活動を続けている。

また、平成17年には、35歳以下の若手演奏家を国内外から集めて編成した芸文センターの専属オーケストラ「兵庫芸術文化センター管弦楽団(PACオケ)」を設立。アカデミー機能も有するこの管弦楽団は、佐渡さんの熱心な指導により、卒業後にヨーロッパやアメリカなど世界の舞台で活躍するメンバーもいる。佐渡さんは、「経験を積んでそれぞれが世界へ巣立ち、また戻ってきて欲しい」と語る。

想像力や創造力の源泉は、子どもの頃の原体験にあると語る佐渡さん。若い人たちに多くの経験を積む大切さと、一歩を踏み出す勇気をもって欲しいと願い、活動を続けている。

東日本大震災の被災地で演奏するスーパーキッズ・オーケストラのメンバー

芸文センターでは、県内の中学1年生を対象とした学校行事「わくわくオーケストラ教室」を開催している。平成18年のスタート以来、毎年5万人の生徒たちが大ホールでPACオケの演奏に耳を傾け、その迫力や本物の音楽との出会いに感動し、目を輝かせる。生のオーケストラ演奏を初めて聴く生徒も多く、中学生という感受性の高い時期に、劇場に来て生の音楽を楽しむことは、子どもたちにとって貴重な経験となっている。

わくわくオーケストラ教室。PACオケの演奏に聴き入る生徒たち

(芸文センター・KOBELCO大ホール)

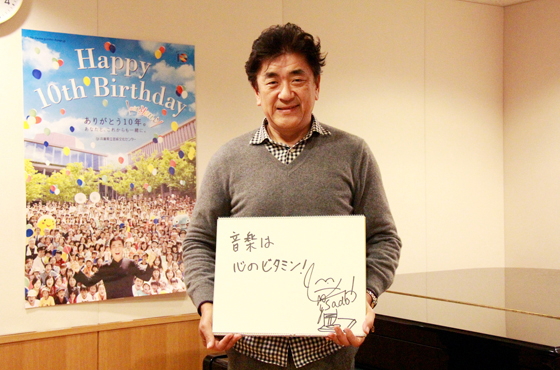

阪神・淡路大震災から20年となる今年は、芸文センターが開館10周年を迎える年でもある。これを記念して、センターでは1年間に約300本の多彩な自主公演を予定している。

1月17日には、佐渡さんの指揮で、PACオケがマーラーの交響曲「復活」を演奏する。「復活」は、マーラーが「生と死」というテーマに真正面から向き合った作品だ。佐渡さんは、多くの犠牲者の死を悼み、復興まで幾多の苦難を乗り越えてきた人たちを讃え、全身全霊を込めて指揮をする。

また、センターでは、日頃音楽に触れる機会の少ない地域の人たちに、舞台芸術や音楽の魅力・感動を伝えるアウトリーチ活動を開館以来継続している。平成25年7月には、芸術監督プロデュースオペラ「セビリャの理髪師」が、芸文センターの8公演に加え、県内4地域(篠山市、洲本市、姫路市、豊岡市)においても公演された。PACオケ楽団員による県内各地でのアウトリーチ活動も積み重ねられ、平成26年4月には県内全41市町への訪問を果たしている。

平成25年に豊岡市で上演されたオペラ「セビリアの理髪師」

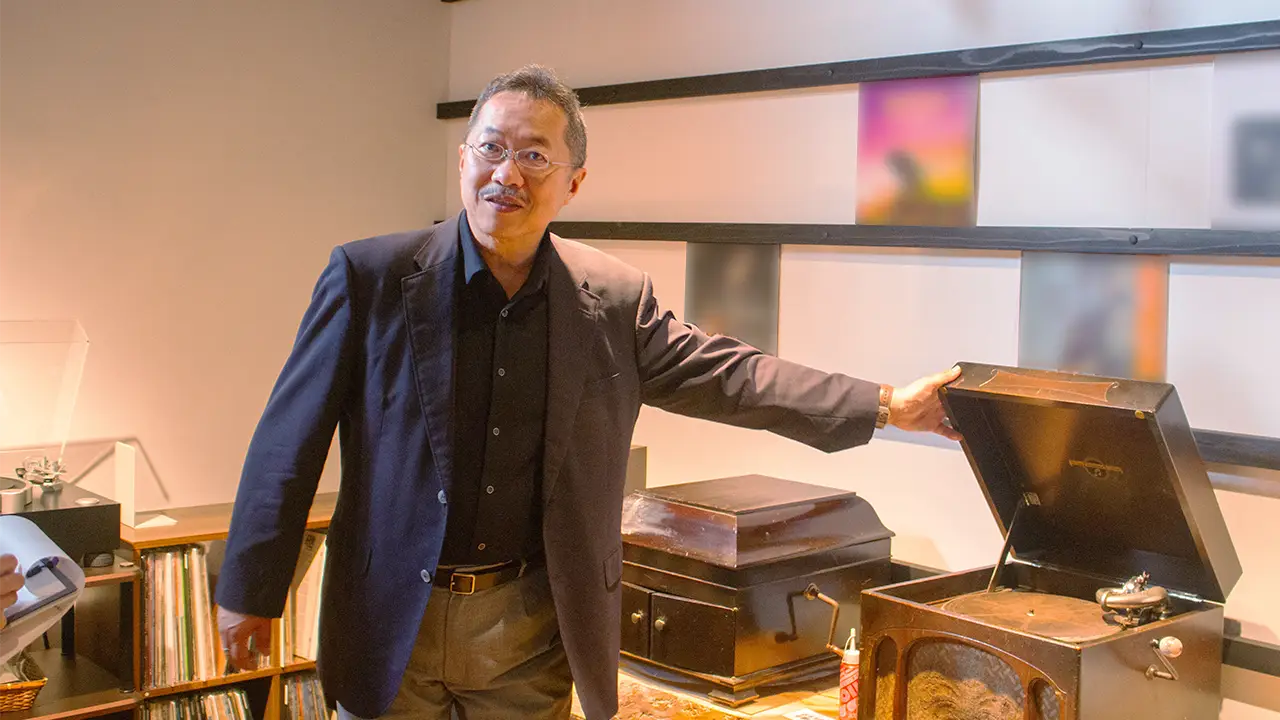

地域に根差した劇場を作り上げ、地域の人たちと共に復興について考え続けてきた佐渡さんは、10年の節目の年を迎えて「これからも心のビタミンを届けるような活動をしたい」と今後の活動に意気込みを見せている。

► 佐渡裕さんプロフィール

平成元年(1989)、ブザンソン指揮者コンクールで優勝。平成7年(1995)、第1回レナード・バーンスタイン・エルサレム国際指揮者コンクールで優勝。ヨーロッパで一流オーケストラへの客演を毎年多数重ねる。

平成14年(2002)、阪神・淡路大震災からの「心の復興、文化の復興」のシンボルである兵庫県立芸術文化センターの芸術監督に就任する。

平成23年(2011)、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の定期演奏会で指揮台に立ち子どもの頃からの夢を果たす。平成27(2015)9月には、オーストリアを代表するオーケストラであるトーンキュンストラー管弦楽団の音楽監督に就任。日本との間を行き来しながら、1年のうち4ヶ月をウィーンで過ごす予定。

(公開日:H27.1.17)