取材・文:新川和賀子

あどけなさの残るハタチ前後の青年たちが未来を語る。「子どもたちが安心してスケボーを楽しめるようなまちにしたい。」数年前までは、人目を気にしながら公園の隅でスケボーを楽しむ少年だった。「スケボーをする人も、そうでない人も、お互いに暮らしやすいまちづくり」を目指して活動する、NPO法人ASK(アスク)のメンバーたちだ。

練習したいだけやのに、なんでやねん

拳を手のひらの上でリズミカルに叩いてから、グーチョキパーを出す。青年たちが見慣れないジャンケンをしている。これから、スケボーのトリック(技)を競い合う「スケートゲーム」を始めるところで、滑る順番を決めているのだった。ジャンケンのやり方ひとつからスタイリッシュで、ストリートから生まれたスケボーのカルチャーを垣間見た。

「ASK」は、尼崎市でスケボーをする若者たちによって結成され、スケーターと地域住民が共生できるまちづくりを進める。現在は、市立ユース交流センターの敷地内で、土日祝のみ利用できる仮設の練習場を運営。2024年春にクラウドファンディングで目標を上回る1,200万円以上を集めて、尼崎市記念公園内にスケートパークを建設中だ。

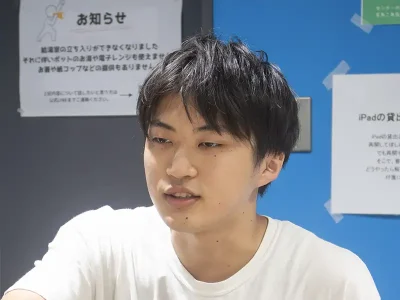

始まりは、1人のスケーターの“くやしさ”から。代表理事を務める吉金潤一郎さん(21)は、高校生の時に趣味でスケボーを始めたが、市内に専用の練習場はない。人の少ない河川敷や公園の隅で滑っていても、騒音の問題があり住民から注意されることも多かった。

- 吉金

- 「スケボー禁止」と書いていない公園でも練習していたら怒られるし、冷ややかな目で見られる。警察が通ったら大体声をかけられるし、スケボーを手に持っているだけで通報されたこともありました。「今日、練習しようかな」と思っても「やっぱり警察くるからやめとこうかな・・」に変わる。嫌やな、どうにかならんかなと考えていました。

隣の西宮市には市が運営するスケートパークがある。では、地元の尼崎市にも作れるのでは?吉金さんは、インターネットで「尼崎 スケボー」「尼崎 まちづくり」と検索して市役所に市民の意見を届ける「まちづくり提案箱」を見つけ、たった一文を送信した。

「尼崎市にはスケートボードをする場所が少ないのでスケートボードが出来る場所を作ってほしいです」

切実さが滲む。“やんちゃ”なイメージで見られがちなスケーターの姿とは遠く、ただ純粋に好きなことを思い切りやりたいと願う思いが込められている。

ストリートから、まちづくりへ

2021年の東京五輪で新競技として採用されたスケートボードは、男女ともに日本勢のメダルラッシュに沸き、2024年パリ五輪でもその活躍ぶりは耳目を集めた。

ところが目の前の地域に視線を落とすと、気軽にスケボーができる場所はほとんどない。

吉金さんが市に送った訴えもすぐに動きがあったわけではなかった。返信は、長文で「作るのは難しい」という内容。

団体の理事で吉金さんの幼なじみでもある乾鉄和(22)さんが当時を振り返る。

- 乾

- ちょうど吉金の家で遊んでいた時に、市役所にメールを送っていたんです。「送ってみるわ」「いや、そんなん無駄やって」とやり取りしたのを覚えています。自分自身は吉金に誘われてスケボーを始めたんですけど、当時は「へー、市役所に言うとか、そんなんやってみるんや」というぐらい。返信を見た時も「ほらな、役所っぽい返事返ってきてるやん」って。

事が動き始めたのは、最初の返信から数カ月が経ったころだった。「スケボーへの苦情が寄せられているので、一度話を聞かせてください」と市から連絡が入り、現状や意見を話した。

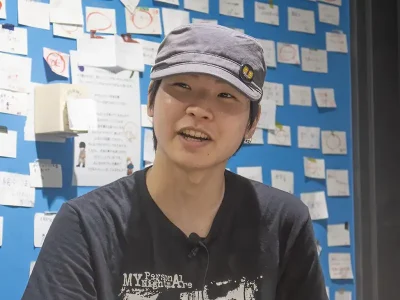

そして、市の提案で、中高生の挑戦を支援する尼崎市立ユース交流センターにスケボーをする若者たちが集うこととなった。当時高校生で、普段からセンターに通っていた原田伊織さん(21)(理事)も、その中の1人だ。

- 原田

- 僕もセンター内で友達とスケボーをやっていて、「スケボーできる場所ないよね」ってよく話していました。「市の『まちづくり提案箱』に投書した同い年の人がいる」って聞いて、そんな制度あったん?誰、そいつ?って、興味が湧いて。

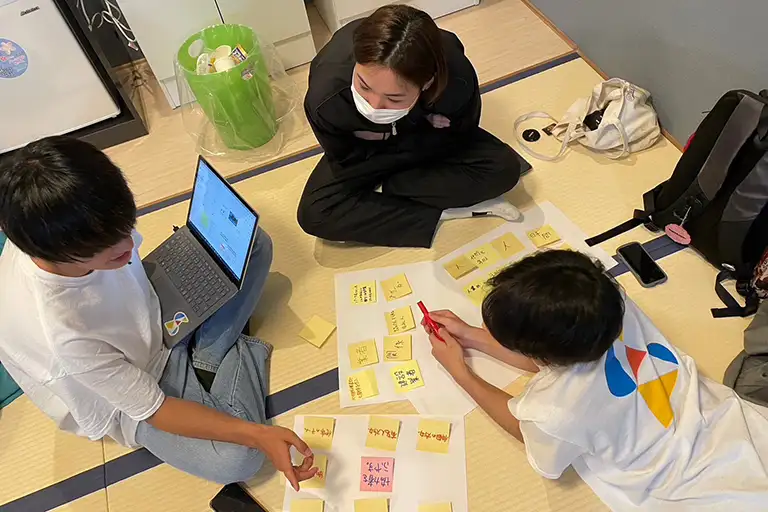

集まった「スケボー好きの若者たち」は、任意団体として5人から活動をスタート。ユース交流センターのサポートのもと、若者たちが直面する課題やその解決策を市に提案するプログラム「Up to You!」に参加し、スケートパークの整備と共に、スケボーに関する社会課題の解決へ向けて動き出すことになった。

「最初はただ、滑る場所が欲しかっただけだった」という吉金さんの思いは、さまざまな人を巻き込んで進んでいく。

役所って、堅くない!「アマ」の大人たちは助けてくれた

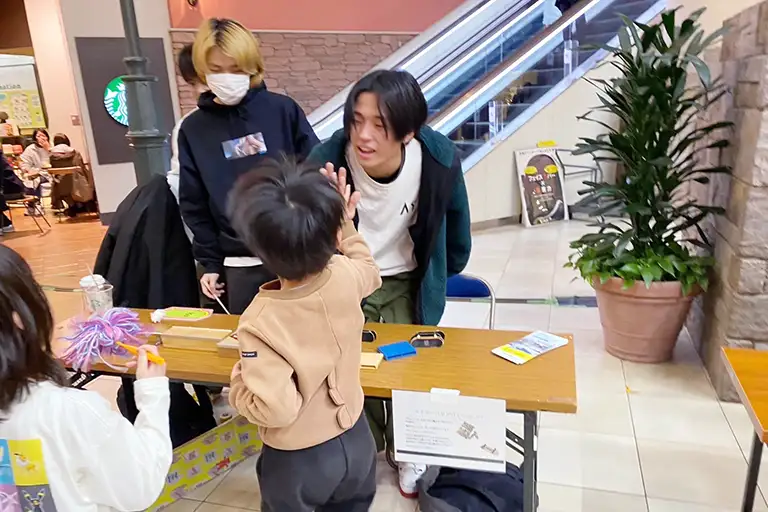

あれよあれよと「団体」にはなったが、当初はうまくいかないことも多かったという。スケボーの魅力を知ってもらうために市内各所で開いた体験会では、小さい子どもたちを指導するはずが、自分が滑りたい思いが勝り、子どもそっちのけでスケボーをしてしまうメンバーもいて「大変だった」と吉金さんは話す。

まだ自分の好きなことをやりたいという気持ちが強い10代の若者だから、当然だろう。

そんな中で手を差し伸べたのが、センターや市の職員、そして地元、「アマ」(=尼崎)の大人たちだ。若者たちの意識も変えていくことになる。

- 吉金

-

役所とのやりとりで出てくる専門用語やNPO法人の設立の仕方もユースワーカーに教わったし、メールの送り方やパソコンの使い方、お金のこと、それぞれ得意な分野で助けてくれる大人たちが行政にも地域にも何人もいらっしゃった。

尼崎は人がアツい。おせっかいじゃないんですけど、頼んでなくても「こんなことできるよ」「これ貸してあげるよ」って向こうから言ってくれるんです。

- 乾

- 市役所にもすごくフランクな課長さんがいたりして、お堅いイメージがなくなりました。僕たちが「これどうしよう」って困っていたら、すぐに誰かが助けてくれる。「挑戦する若者を応援したい」「アマをよくしたい」っていう思いの大人が地元にこんなにいっぱいいるんやなって。

ユース交流センターで開催したスケボーのセクション(ジャンプ台などの道具)を作るワークショップでは、木工作家を講師に迎え、子どもから、学生、昔スケボーを楽しんだ大人まで、大勢が集った。金属製の「レール」は、市内の設備会社で働く同世代の男性が得意の溶接で作って寄贈してくれた。これらを使って、センター内に仮設のパークを設置することができた。

- 乾

- 例えば2人から始まったことでも、気づけば5人、6人と増えていって大きなイベントになっていくような、「みんなでおもしろがる」感じもアマにはありますね。

「おもしろがる」は、人々を巻き込むには欠かせないキーワードだろう。ただ、それだけでは課題の解決には至らない。

「スケボーの悪いイメージを変えるためには、スケーターの意識も変えなくてはいけない」。そう考えたASKのメンバーは、スケボー体験会に合わせてマナー講習会も多数開催。また、西宮市や徳島県のスケートパークまで視察に行き、「どのくらいの人がパークを必要としているのか」「どんなパークならスケーターが利用したくなるのか」インタビューも行って調査を重ねた。

2022年2月には常設のスケートパーク設置に向けて市長に提言。同年7月にはNPO法人化して、実現へ向けて活動を深化させていく。

最初の大きな挑戦は、市内の公園に1カ月限定のスケートパークを設置して、広く市民に利用してもらう社会実験だった。

期間中、パークはのべ700人以上が利用。スケボーをする子どもを持つ母親や、仲間と出会えた高校生スケーターなどから、多くの歓迎の声が寄せられた。

今度は僕らが「次世代」のために

大人たちの助けを借りながら、夢の実現へ向けて少しずつ歩んできたメンバーたち。

この間、市側と何度も顔を合わせて、パークの場所選びや予算などを協議。地道なチラシ配りやインターネットの呼びかけで寄付を集めて、2024年度内に市営公園内に常設のスケートパークを着工予定。いよいよ完成が目の前に迫っている。

吉金さんが市にメールを送ってから4年が経つ。

東京五輪をテレビで見たことを機にスケボーを始め、社会実験のパークでASKと出会った平川飛太郎さん(18)もメンバーに加わり、共に夢へと進む。

- 平川

- 僕たちの活動を知って応援してくれる人がめちゃくちゃ大人数いる。うれしいですね。

- 原田

- ようここまで来たなって。自分たちのことやけど、お父さん目線やね。

- 乾

- アマやからここまででこられたなって思う。若者の思いを汲み取って、関係性を作っていくのはアマの強み。

- 吉金

- 生まれてずっと尼崎に住んでいるけど、行政も地域の人もこんなに一緒になってやってくれるなんて、活動していなかったら気づけなかった。

完成がゴールではない。パークを運営し、地域住民の理解を得ながらスケーターが安心して練習できる環境をこれからも作っていく。

- 吉金

- いつか、このパークで練習していた子どもがオリンピック選手になれたら。次の世代のために人生をかけて頑張りたいです。

気づけば高校生だった少年は「大人」になり、今度は自らが子どもたちの挑戦を応援する番だと早くも意気込む。

五輪で見た、ライバルの技を讃えあうスケーターたちの姿がここにもある。