だからもっと、稼ぐ。

「いかに稼ぐか」にコミットしているという地域商社RAKU。

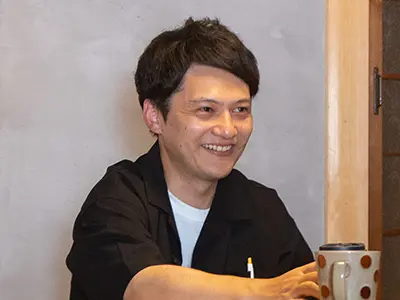

「お金がなければ、やりたいことは何一つ叶わないから」だと、代表の寺川さんは言い切った。

消滅可能性自治体、多可町。県のほぼ中央に位置する、知る人の少ない町だけれど、独自の歴史や文化が育んだ唯一無二のモノやサービスがある。でも人口がどんどん減るのを黙って見ていたら、後継者や資金不足で消えてしまう。この流れを止めるため、まず特産品の魅力を町の外に広め、稼ぎを増やして雇用を生む。雇用があれば人が集まり、町に経済循環が生まれる。すると定住や観光促進に投資する余裕が生まれ、町は良いほうに向かうはず。

稼ぐべきは、民間企業だけじゃない。

一人の青年が町役場に利益主義の視点を持ち込んだのが、地域商社RAKUのはじまりだった。

地域商社って何?

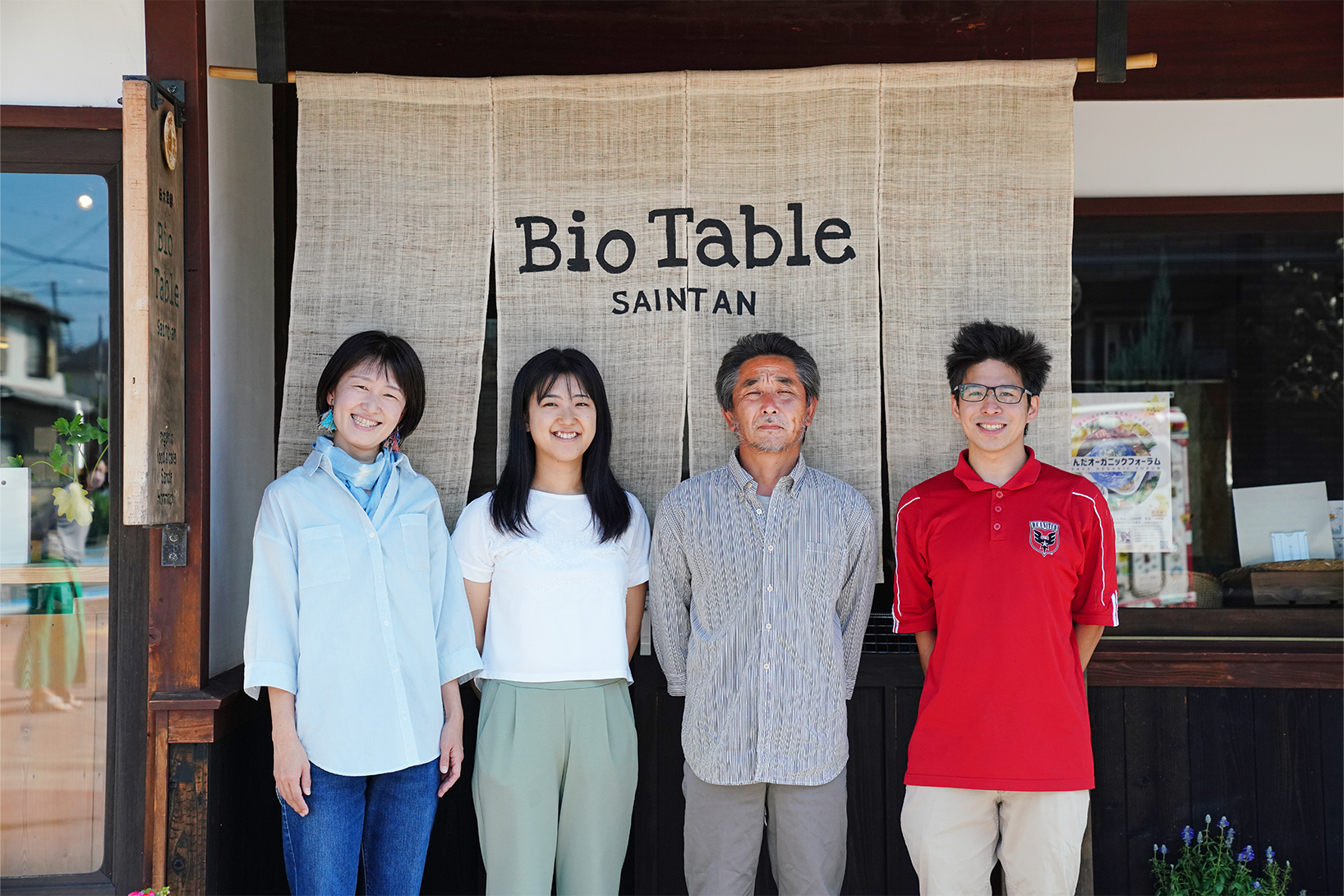

「地域商社」とは、「地元に埋もれていた特産品を発掘して流通させ、その収益で地域貢献を行う官民ハイブリッド型の企業」と寺川さんは説明する。

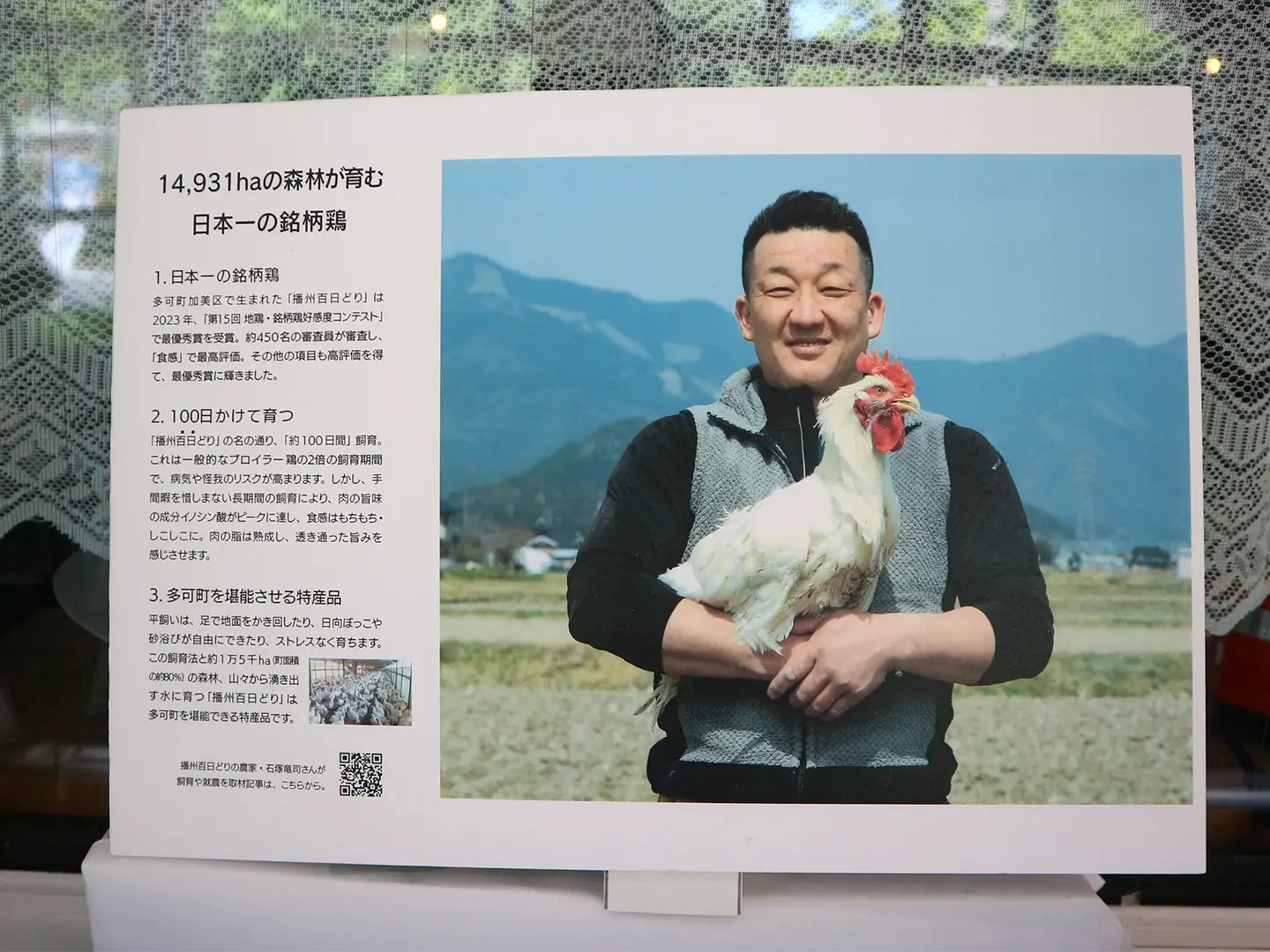

RAKUの請け負う仕事は多岐に渡る。地元にはない視点で、播州百日どりやラベンダー製品など地元特産品の販路を開拓する。杉原紙や播州織といった古くから受け継がれてきた伝統工芸品の担い手たちとともに、現代の生活になじむ商品を開発したり、モダンなデザインを提案する。得た利益で公共施設や空き家の再生、観光スポットの整備をすることで、地域へ還元する。

セールスパーソンとして、プロデューサーとして、投資家として町に関わり、利益の循環を起こしていくのがRAKUの見据えるゴールだ。

「生きた商売」を目指して

寺川さんは元々、食品メーカーの営業として働いていた。仕事は楽しく順調だったが、ふと疑問が湧いた。

「これは○○産の果物を使っていて、栄養成分が高くて…と訳知り顔で小売店さんにプレゼンするんですけど、僕は原材料を作っている人の顔を知らない。どんな気持ちで作っているのかも知らない。これって『生きた商売』なのかな?って」

生産者と喜びや悲しみを共有し、二人三脚で商品を作って売るような仕事がしたい。その利益を町のインフラに投資するような仕組みはどうだろう、と事業の構想が浮かんだ。形にするにはまず生産者に会い、行政との関係性を作りたいと、2017年に地域おこし協力隊へ応募。

やりたい仕事ができると、意気込んで多可町へやってきた。

閑話~off-topic~

「地域商社RAKU」社名の意味は?事務所入り口に掲げる社名は、播州布に印刷 「『RAKU』の由来は大きく3つ。

1つ目は多可の方言、『楽や』『らっきゃ』です。大丈夫、心配ないっていう意味で、地域に安心感を与える会社にしたいから。

2つ目は会社のスタンスを表した、英語の頭文字。上昇志向を表す“RAISING”、柔軟性の“AVAILABILITY”、誠実さを表す“KINDNESS”、そして役に立つ存在でありたいから“USEFUL”。

3つ目は仕事を『楽』しむこと、そのために効率よく働く『楽』を覚えよう。

叶えたいことや願いを全部詰め込みました」(寺川さん)

さらに深掘り-Q&A-

そんな熱い想いや展望などについて、代表の寺川さんに話をうかがった。

──移住後は早速、「生きた商売」の実現に奔走されたのでしょうか。

いえ、実は道の駅で特産品の流通に関われると思って来たら、最初の1年はレストランのホール係をしてくれって言われたんです。町を知り、慣れる時間が必要だと。任期は3年しかないのに「のんきすぎる」と思いました。民間企業の転職だったら、最初の3ヵ月で必死に仕事を覚え、1年経ったら立派な戦力になる。そのスピードで動いてやっと3年目に大きな成果が出せるかというところでしょう。言われた通りに過ごすのは時間と機会の損失だし、任期終了までに思い描いていた事業も形にできないと焦りました。

そこで職務内容の変更を訴えつつ、現場で働きながら購買データの分析による取扱商品の見直し案や、業務効率の改善案などを提出し続けました。口先だけで文句を垂れているわけではなく、時間は有限でスピード感が大切なこと、僕に実行力があることを分かってほしかったから。多可町の担当課と8カ月ほど話し合った結果、「道の駅だけでなく多可町全体に視野を広げて活動してみて」と商工観光課へ異動に。そこでようやく町の生産者さんや事業者さんの元を訪れて特産品の誕生秘話などを聞き、経営の相談に乗る、という今の事業のスタートラインに立てました。中でも、播州百日どりを使った混ぜごはん「とりめしの具」を製造しているみつばグループの代表・安藤松子さんとの出会いで、自分の目指す「生きた商売」がどういうものか、ぐっと解像度が上がったんです。

――「エアレーベン八千代」でも販売している特産品ですね。どんな人なのですか?

会うたびに3時間喋る人(笑)。安藤さんの人生を賭けた「とりめしの具」開発ストーリーを毎回聞きます。播州百日どりの生産者がいかに手間と愛情で育てているか、そしてその美味しさ、夫を亡くした頃、台所から聞こえる母の包丁の音やふわりと漂う香りが、安藤さんに生きる気力をくれたことなど。その経験から「母の手作りの味」にこだわり、仲間と理想の味を追い求めて試行錯誤し今があるということを、安藤さんと商談する人は全員聞きます。もはや彼女自身の生き様で商品を売っているんですよね。こんな話、膝を突き合わせないと知り得ないじゃないですか。しかもビジネスとしても強いんです。どれほど良いブランディングをしても、生き様には勝てませんから。僕が夢見てきた「生きた商売」は、マーケティング理論なんかを軽々飛び越えて人に届いていく商品を扱うことなんだと、肌身で理解させてくれました。

――実際に「生きた」商品を扱いはじめて、考え方の変化や気づきはありましたか?

「生きた商売」の先が見えました。これこそが地域のにぎわいを生むんだって。今まで地元でしか販売していなかったものが町外のマルシェで完売したとか、東京の百貨店で取り扱ってもらえることになったなどと報告すると、生産者さんたちが想像以上に喜んでくれて、モチベーションが一気に上がる瞬間を目の当たりにしました。

すると、「こんな商品もあるんやけど」「実はこんなこともやりたいねん」と、僕らを対等なビジネスパートナーと認め、「次」を語ってくれるようになるんです。それに、今まで取引のなかった相手が商品を扱ってくれることで、自分たちの作るものの価値を再発見し、誇りが生まれているんだと思うんです。

こうして生産者さんと二人三脚でビジネスを拡大していけば、必然的に地域の雇用が拡大する。同時にさまざまな売り場から求められる商品や、自信を持って生き生きと働く生産者さんの姿は、移住を考える人や商品を求める人にとって憧れの存在になり、人が集まってくる。つまり「生きた商売」をし続けることで、地域を輝かせにぎわいを生むことができる。地域商社のゴールが明確になりました。

閑話~off-topic~

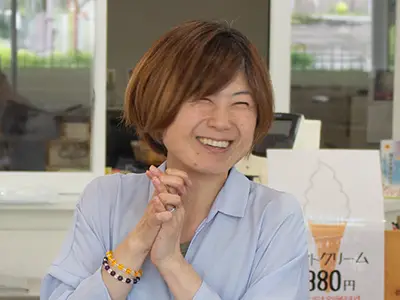

地域商社RAKUスタッフ古南さんのひょうご飯 「とりめしの具」「とりめしの具」は、湯せんやレンジで温めて混ぜるだけの手軽さも魅力 「多可町の特産品のひとつ、播州百日どりを使った混ぜご飯の具です。70、80代のおばあちゃんたちが、具材を一つひとつ毎日包丁で切って、大きな鍋をぐわっとかき混ぜて、全部手作りするおふくろの味。多可で生まれ育った私にとってはふるさとの味でもあるんです。大阪で一人暮らししていた頃は、母が『あんた、これ好きやろ?』ってよく送ってくれました。私の子どもも美味しいって。今も食卓によく並びます。」(事務・広報担当 古南宏恵さん)

――地域商社という仕組みにはいつから着目していたのでしょう?

生産者とともに商売をし、利益を町に還元する。もともと考えていたこの事業をどう形にするか考えていたところ、内閣府のホームページで「地域商社」という枠組みを見て、これだ!と思いました。多可町に来て半年くらいの頃でしょうか。すぐに提案したのですが、多可町役場は最初乗り気じゃなくて(笑)。でも当時の商工観光課の課長と担当者が「地域商社の取り組みは、多可町の活性化のためにぜひやるべきだ」と、連日遅くまでどう運営していくべきか僕と一緒になって頭を捻り、役場内や議会の調整に駆け回ってくれました。商工観光課に異動後、経営相談などに乗っていた生産者さん、事業者さんからの後押しもあり、経営危機に陥っていた特産品販売施設「エアレーベン八千代」の立て直しも引き受けることを条件に、町役場からGOサインが出たんです。

――道の駅の改善案を出し続けた寺川さんの、腕の見せ所でもあったのでは?

いやぁ、正直嫌だなあと思いましたよ。当時「エアレーベン八千代」の財務状況は累計赤字もかさんでおり、預金残高もほぼない状況。稼ごうにも商品を仕入れるお金がない。施設内で豆腐を製造していたので、まずは残ってくれていたスタッフ総出で町の幼稚園や老人ホーム、町役場や県の施設に豆腐の手売りに。週の売り上げ5万円からスタートして10万、15万と少しずつ伸ばしては商品を買い付け、徐々に売り場を充実させて…の繰り返し。何とか特産品販売の売り場を再生し、「地域商社RAKU」が始動しました。その後、ふるさと納税事業を受託し、8,000万円のふるさと納税額を翌々年に約3億円、3倍以上に増額させたことで町の生産者や事業者さんからの信頼も得られたように思います。

――立ち上げにもドラマがありますね。では、にぎわいに繋がる町への投資については、具体的にはどのようなことを?

まずは特産品の流通・売上拡大のため、「エアレーベン八千代」を改装し、固定資産を町へ寄付したのが最初です。次は空き家を活用し、町に興味を持つ人が滞在できるよう、宿泊施設「Kaji家」をオープン。今は多可町の農家さんが直接アテンドしてくれる農業体験ツアー参加者などの利用が多いです。そこから本格的に多可町での就農を考える人が数ヵ月単位で滞在することも可能です。1階には短期で飲食店などをオープンできるチャレンジショップスペースを備えていて、移住を検討する段階でお試し事業をしてもらうこともできます。移住のきっかけってタイミングや小さな縁だと思うんです。でも事前に地域との関係性が作れていたらぐんと移住のハードルは下がる。RAKUはその「場」が提供できたらいいなと思っています。

2025年10月からは地域の方が約2万株の花を育ててきた「ラベンダーパーク多可」の管理を引き継ぐので、冬と夜の観光人口増加に向けてイルミネーションなどができないかと検討しているところです。

――今後「地域商社RAKU」が目指すものは?

地域ごとの土着の歴史や文化、習慣から生まれた「ほんまにええもん」をこれ以上失わないようにしたいんです。多可町にも千年の歴史を持つ和紙・杉原紙、豊かな色彩の播州織、大切に育てられる百日どりや木桶仕込みの醤油など、他で真似できないものが数多くあります。一方、人口減少で消滅の危機にある特産品は、多可町に限らずあらゆる町にあると、移住してからひしひしと感じています。一度製造技術が途絶えたら、二度と復活させられないものも多いと知りました。この流れをRAKUが止めるには、消えていくスピードに負けないように企業規模を拡大し、利益を上げていかなければならない。

そのため「生産者とともに商売をし、町に利益を投資する」というRAKUの取り組みを近隣市町村にも広げ、広域で関係人口を増やしていきたいと考えています。現在20名ほどの社員が属するRAKUですが、各地域で経営相談や投資判断ができる人材を揃えたい。なので、社員教育にも投資しなければならないと、各人の特性分析などを始めたところです。

僕としては、創業から10年で一区切りと言える成果を出すつもり。毎年、経営目標を達成しながら進んでいきたいと思います。

守りたいから、全力で商売する。

「利益の追求」という言葉は、「地域創生」とは真逆のようにも思える。

けれど過疎が進む町が大切に育んできたものを、自力で未来に繋いでいくための至極まっとうなやり方だと、話を聞くほどに納得する。

RAKUは数字にシビアだと寺川さんは語る。彼が町に来たころ、多くの人とぶつかったのもそのためだろう。

でも生産者への尊敬と、生み出された良い商品は絶対に埋もれさせないし消えさせないという「生きた商売」にかける情熱は人間味にあふれている。

彼らが生産者から託されて届けてくれる商品なら、きっとおいしくて使いやすくて、物語が詰まっていると信頼もできる。

今RAKUが頼りにされているのは、ビジネスと人情のバランスがとれた「地域商社」だからではないだろうか。

閑話~off-topic~

地域商社RAKU 竹安さんの後世に残したいひょうご自慢

杉原紙の和紙製品ブランド「HALOP」(左上)作業場でお話を伺った橘大地さん(右上・下)杉原紙と播州織を組み合わせた雑貨ブランド「HALOP」の商品 営業担当の竹安祐貴さん「デザインが大好きなのですが、伝統の和紙や織物を後世に残したいという地域への想いも、皆さんにぜひ知ってもらいたいです」

デザイナー・職人の橘大地さん(写真上)「最初は播州織の鞄を作ろうと思っていたんですが、杉原紙の存在を知って、組み合わせたらより面白いものができそうだと思いました。内布に播州織、外側は紙の質感を生かしたデザインに。防水性の高い芯地を入れて、強度もばっちり。軽くて機能的な鞄や小物に仕上げました」

取材・文 鈴木茉耶