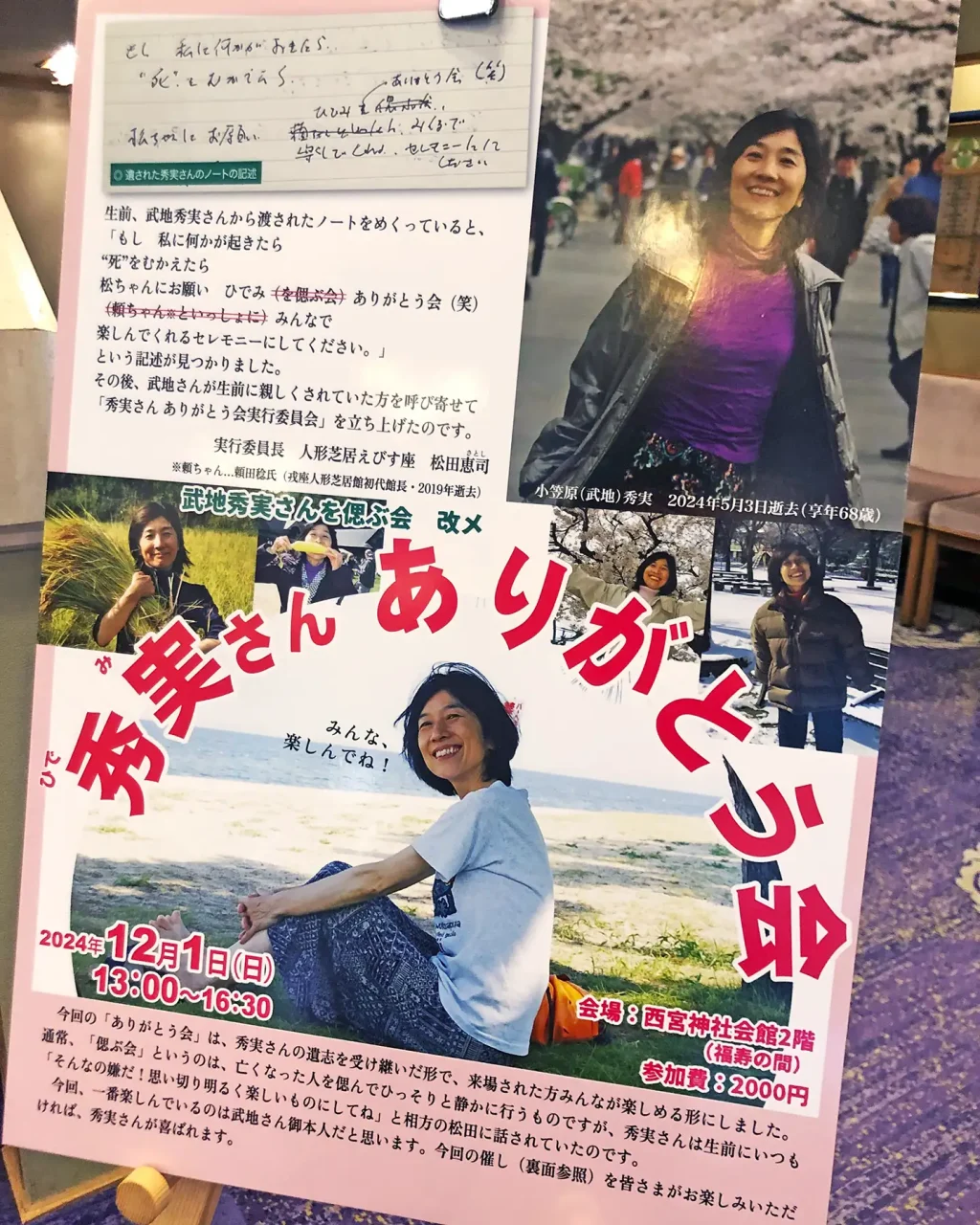

武地秀実(たけち・ひでみ)享年69歳。2001年に西宮・芦屋の地域情報誌「ともも」を創刊。地域の歴史を調べる中で西宮神社周辺に「えびすかき」(傀儡師・ぐぐつし)がいたことを知り、150年ぶりの復活に取り組んだ。2006年「人形芝居えびす座」を結成し、西宮神社や地域の学校や福祉施設、全国各地や海外で上演。2024年5月に闘病の末68歳で亡くなった。

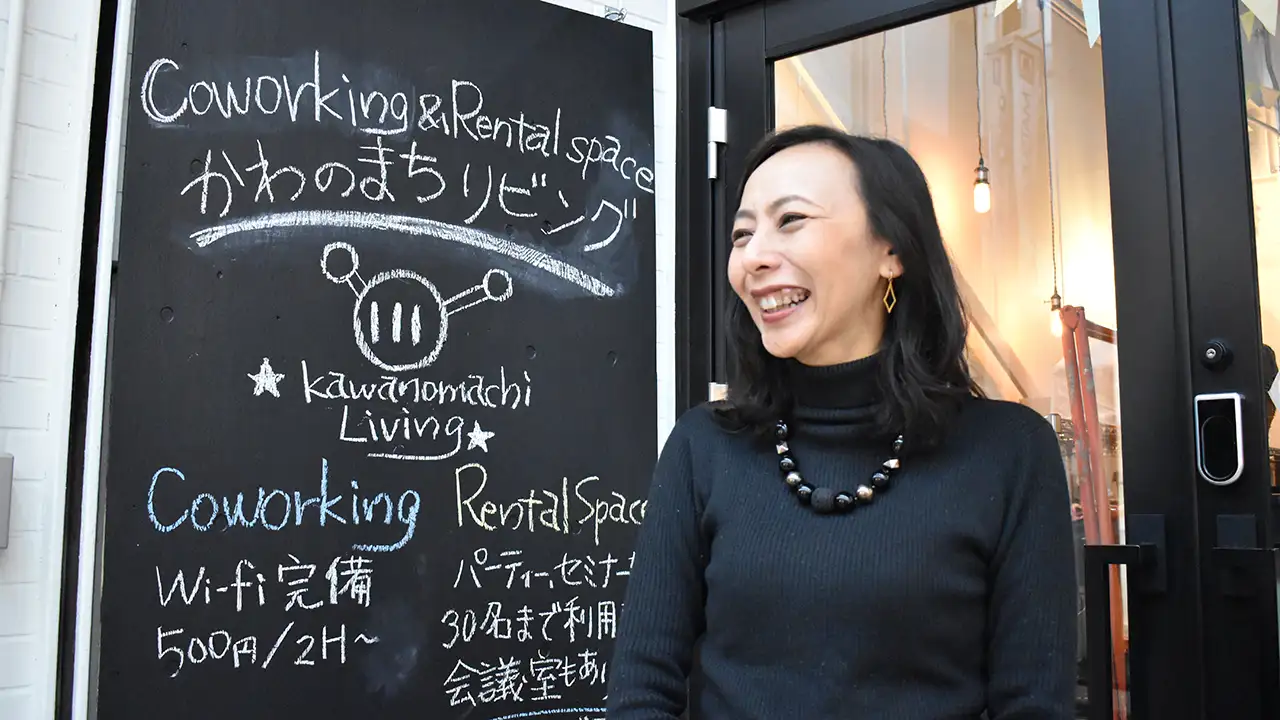

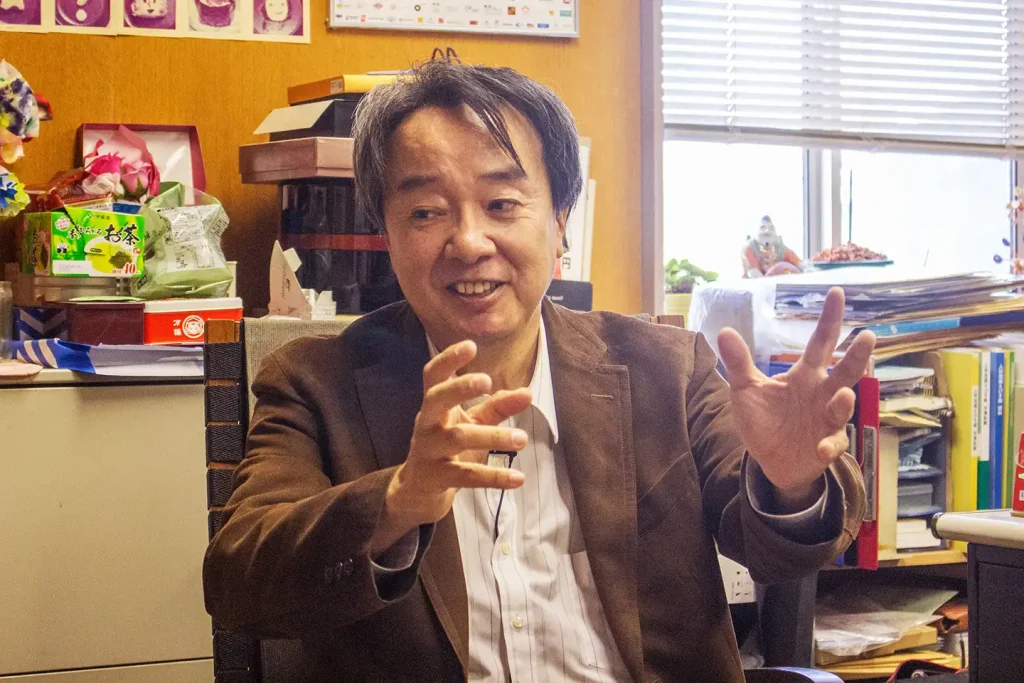

松田恵司(まつだ・さとし)63歳。IT系書籍の作家を経て、2003年地域情報誌「ともも」に編集者として参加。その後、武地さんに誘われる形で「えびすかき」の囃子方(はやしかた)も務める。武地さん亡き後、「人形芝居えびす座」の活動を引き継ぎ、公演を続けながら弟子の育成にも力を入れている。

2016年に取材した「人形芝居えびす座」座長の武地秀実さんが2024年5月に病気のため亡くなった。68歳だった。地域情報誌「ともも」の編集長を務める傍ら、西宮発祥の伝統芸能「えびすかき」の復活に力を注いできた武地さん。18年間共に活動し、現在は座長代理を務める松田恵司さんに、武地さんから「受け継いだもの」とは何なのか、話を伺った。

取材・文:武藤友美子

闘病、コロナ禍…武地さんの活動を支えたもの

前回の取材で「今後えびすかきを西宮を代表する伝統芸能にしたい」と語っていた故・武地秀実さん。人形芝居えびす座の結成以来、共に活動してきた松田恵司さんと「もっと芸の質を上げて、世界に出ていこう」と話していた矢先、病気が発覚。その後7年間、武地さんは入退院を繰り返しながらも「舞台の上で死ぬのが本望」という覚悟とともに、ほぼオファーを断らず活動を続けた。

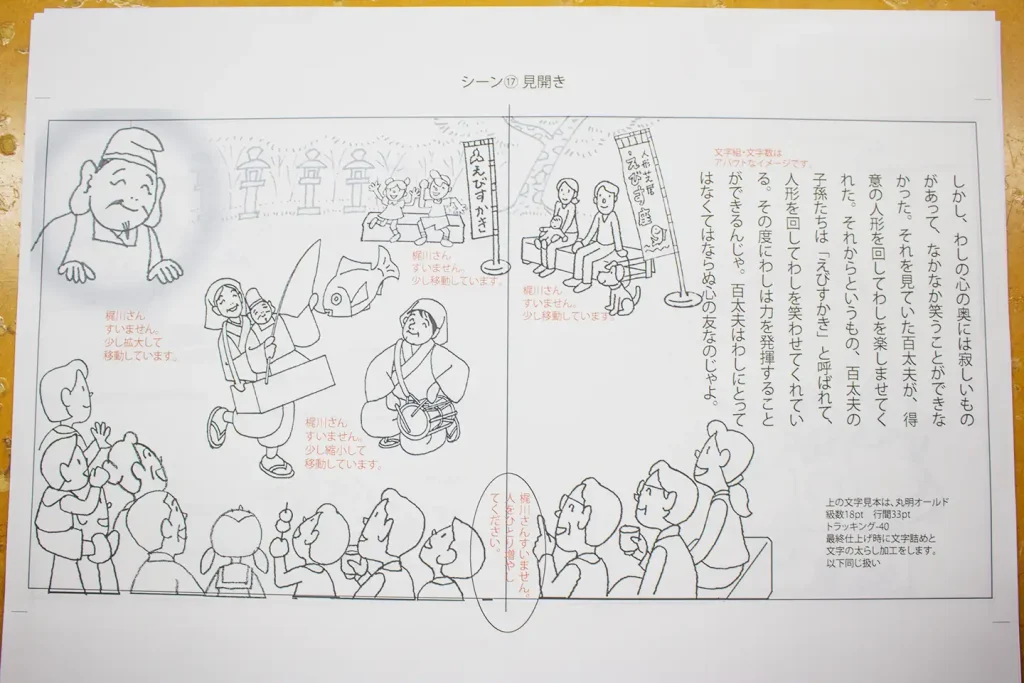

えびす舞の公演を続ける一方、「えびすかき」を西宮の伝統芸能として後世に残したいという想いから絵本の制作にも着手。えびす様の一生を、子どもから大人まで親しんでもらえるようにと武地さんの創作を交えながら物語を書き上げた。

武地さんの闘病に加えて、えびす座の活動に大きな影響を与えたのが新型コロナウイルスだった。次々とイベントが中止され、えびす舞の本来の目的である“人と人との触れ合い”が制限される日々。そんな中、映像制作ができる知人から「えびす座のプロモーションビデオを作らないか?」と声がかかる。今できることをやりたいという思いから、撮影を行いホームページやYouTubeで公開。映像を見た人から公演のオファーが入ることもあった。

2022年に武地さんの病状が再び悪化。最後まで自分は病を克服して、絶対に戻ってくるという思いから、松田さんにも今後のことについては一切話をしていなかった。

事務所の武地さんのデスクは「戻ってきたらすぐ仕事に取り掛かれるように」と今でも最終出社日の状態のまま。積み上がった書類や書籍も、お守りのように残されている。武地さん自身のえびす座の活動は、2024年4月14日に子どもたちの前で車椅子に乗ってえびす舞を披露したのが最後になった。亡くなるわずか19日前のことだった。

ほぼ業務命令(笑)から始まった18年

武地さんと松田さんの出会いは1997年、のちにえびす座の活動拠点となる西宮神社の本殿で行われた阪神・淡路大震災の慰霊祭でのことだった。2003年に武地さんが編集長を務める地域情報誌「ともも」の編集者として松田さんは入社。当時は、まさか自分がえびす舞に関わることになるとは思っていなかったという。西宮中央商店街の理事として商店街の復興を任されていた武地さんは、まちづくりのシンボルとして150年ぶりに「えびすかき」の復活を目指すことになる。松田さんが当時を振り返る。

ある日、えびすかきの歴史を知った武地さんが目をキラキラさせて「資料は全然残ってないけど、これ面白そう!」って言いながら、紙粘土で人形を作り始めたんです。その時は、武地さんまたなんか始めたわ〜と思ってね。

当初は商店街の呉服屋の店主と武地さんの二人で活動していたが、程なくして呉服屋が店を畳むことになり、そこで白羽の矢が立ったのが松田さんだった。

「困ったなぁ。まっちゃん(松田さん)一緒にせえへん?」と誘われて、ほぼ業務命令でした(笑)。たまに商店街のイベントに出るくらいかなと思ってたら、とんでもない。狂言や人形浄瑠璃も習いに行って、どんどん本格的になっていきました。武地さんに「楽しいから一緒にやろう」と笑顔で言われると、「は〜い」って乗せられちゃうんですよね。それで、気づいたら18年。

“平成版えびすかき”が形となり、西宮神社の祭事や地域の小中高校での公演をはじめ、海外にまで活動の幅が広がる。「ともも」の業務と並行しながらではあったが、武地さんは近年えびす座の活動に軸足を移していた。

「えびす座の興行でどれだけ収益が上がるかはわからないけど、人生を賭けてやっていきたい」と言っていました。元々は、地域の人たちと触れ合ってみんながほっこり暮らせる街を作りたいっていうのが願いでしたが、全国に広がっていって。行く先々ですごく感謝されて、えびす様の福を届けてこんなに喜ばれるならずっと続けたいと思うようになったんですね。

武地さんが亡くなり、「正直、頭の中が真っ⽩になった」という松⽥さん。ひとりになり、活動を終えるという選択肢もある中、なぜ続ける決意ができたのだろうか。

そりゃ、やめるのがいちばん楽やけど、一生後悔すると思った。せっかく150年ぶりに「えびすかき」を復活させて、ここまで育ててきたのに簡単に無くすわけにはいかない。僕自身も未来の西宮のために、えべっさんの近くにこんな文化があったんやということを残したい気持ちが強くなってきたんです。

松田さんは、武地さんと自分の想いを未来へ繋げるために、えびす座の存続を決意。武地さんが亡くなって2ヵ月後の2024年7月、活動の再スタートを切った。

継承は時間をかけて、じわじわと

「松田さんは一人じゃないよ、私らも手伝うから頑張ってね」と背中を押してもらって、やる気になったんですよ。想いはあっても、やっぱりひとりじゃ無理だったから。続けられたいちばんの理由は、一緒にやってくれる仲間がいるってことです。

一人になった松田さんに声をかけてくれたのが、「戎座人形芝居館」の仲間だった。2008年、商店街に開館した「戎座人形芝居館」はえびす舞の他にも狂言、人形浄瑠璃、寄席、茶道など文化活動の活動拠点だった。土地所有者の都合で6年目に閉館後は、武地さんが西宮神社の宮司さんに掛け合い、社務所を使って活動を続けてきた。武地さんが繋ぎとめたご縁に、いま松田さんは支えられている。

芝居館のメンバーの中には、松田さんがスカウトして「えびす座」に弟子入りした人も。現在は、合わせて4人のお弟子さんが修行中で、松田さん自身も人形遣いは武地さんが亡くなった後に始めたばかり。

武地さんがいた頃は、一切人形に触れたこともなくて。人形遣いと囃子方で完全分業していたので。名刺にある肩書きを「座長代理」にしているのは、武地さんの喪が開けるまでの1年間はケジメをつけたいのと、まだまだ人形遣いとしての修行期間という意味もあるんですよ。

それで、その人形遣いとしての芸については、上達を目指して現在稽古を続けています。これがあって、初めて武地さんが作り上げた「えびすかきの芸」を継承できると思うのです。えびすかきの芸とは、「一人遣いのえびす人形の正確な操り方、台詞の言い回し、囃子方との掛け合いの間の取り方と呼吸、演目ごとの舞台空間の取り方」など、実は奥が深いものなのです。それならば、自分の記憶が鮮明なうちにこれらを正確に継承していきたいと決意したのです。

武地さんとあうんの呼吸でやってきた掛け合いも、お弟子さんとはまだ難しく、今は武地さんの音声に合わせて舞うこともある。

みなさん「武地さんの真似はしなくていいんですよ」「松田流のえびすかきでいい」って言ってくれますけど、僕は武地さんの姿をできるだけ継承したいんです。一番継ぎたいのは笑顔。武地さんの笑顔に近づけたら、福を配られた人もきっと喜んでくれる。武地さんが教えてくれた、えびすかきでいちばん大切なことです。

取材の数日前、西宮神社でえびす舞を観る機会があった。

人形芝居の最後に松田さんが観客の元へ。扇子で頭をポンポンしながら福を配り歩くと、はにかむ子どもや手を合わせて感謝する年配の人も。松田さんを通して“武地流えびすかき”に触れられた気がした。

「継承」とは、肩書きや芸を受け継ぐだけでなく、先人が大切にしていたことを変わらず大切にし続けること。えびすかきを後世に残すという決意、仲間を大切にする姿勢、観てくれる人に少しでも喜んでもらいたいという想い。武地さんから松田さんへの継承は、並んでえびす舞に向き合った18年の間に始まっていたのかもしれない。人生を共にすることでじわじわと受け継がれるものは、親子や夫婦、友人同士にも多くあることに気づく。いつの間にか、自分の中に根付き、また次の人へ。今度は、松田さんからお弟子さん、仲間たちへの継承の日々が始まっている。