清水健矢(しみずけんや)30歳。1995年大阪府生まれ。大阪府立大学 現代システム科学域 環境システム学類(現大阪公立大学 現代システム科学域 環境社会システム学類)卒業。2019年に地域おこし協力隊として丹波市に移住し、観光ポータルサイト「Tamba Style」を立ち上げる。以後、地域プロデューサーとして丹波地域を中心に、幅広い事業に取り組む。

大学卒業とともに決めた「軸」

22歳、人生の軸を決めた。

自分の意思で行動する。

自分の価値観を大切にする。自分がかっこいいと思えることをする。

まわりの人を喜ばせることをする。

清水健矢さんの生き方は、今もここからぶれていない。

丹波に移り住んで6年、この軸に沿い9事業・プロデュース業を展開。コーヒースタンドやコワーキングスペースの運営などを軌道に乗せてきた。「まわりの人たちには幸せでいてほしい」という想いが事業の源と、少し気恥ずかしくなる言葉も力みなく口にする。「そのほうが僕も楽しいですからね。楽しいサイクルを自分のまわりに起こしていきたいんです。」と、気負いなく笑う清水さんに話を聞いた。

指針になった水分れ茶屋

「コーヒースタンドをしながら畑を耕したい」。老後に思い描いていた夢の田舎生活を「今やったっていいか」と、移住先探しを始めて2ヵ月後、24歳で丹波に移住。地域おこし協力隊の仕事のかたわら、空き家となっていた「水分れ茶屋」をコーヒースタンドとして復活させる。自身の夢でもあったけれど、誰もが心地よくいられる場所を作ることで、丹波内外から水分れ地域を目指して足を運ぶ人を増やしたいと考えた。

オープンからしばらくして、地域の人に声をかけられた。

「水分れが明るくなった。ありがとう」

盛り上がりそう、仕事にもなりそう、何よりワクワクする。自分のアンテナにひっかかったものを形にしたら、地域の人に喜んでもらえる。その実感を持てた瞬間だった。

繋がりを魅力に変えてゆく

清水さんの目指す方向は決まった。

「地域の繋がりをデザインする」とのコンセプトを掲げ、人と人を繋いでいく。

「水分れ茶屋」では、地元の人や特産品と観光客を。「みわかれマルシェ」で地域のお店どうしを、その後マルシェプロデューサーとしてお店と市外の人を。コワーキングスペースでは県内を中心に働く人を、次に県内外で事業アイデアを持つ人を。丹波や近隣地域ではダーツを愛する人を。次々と立ち上げる事業とともに、色彩豊かなコミュニティを今日も作り出し続けている。

閑話~off-topic~

ホントは教えたくない絶景「千代田池」「水分れ茶屋の奥にある、通称「水分れ鏡池」かな。お気に入りは夕方の景色です。

丹波市ポータルサイト「Tamba Style」に、今日きれいだなと思った時に僕自身がちょこちょこ撮影した写真を掲載しています。

でも本当はここだけでなく、丹波の風景全体が好き。田畑が広がり、山が近く、空気がおいしい。この環境に慣れた今では都会までドライブして車を降りると、空気が丹波と全く違い少し驚いてしまいます。」

さらに深掘り-Q&A-

──丹波に来てから、思い付きかな?というくらいのスピードで事業を起していますが、事業化を決めるときはどんなことを考えていますか?

いえいえ、僕は現実主義者なので、どれほど面白そうでも実現までのロードマップが見えなければ手を付けません。利用者がどれくらいいるのか、単価や初期投資などのコストをざっと暗算し、無理なく収支のバランスが取れそうかは頭の中で見積もります。経済循環が起きるか、産業や観光の振興になるかなど、地域社会にプラスになるかどうかも事業化に際しての大きな基準です。

ただ、あまり先のことを考えすぎずに、状況に合わせてその場の判断で最適解を選んでいることと、撮影やWeb制作などスタートアップ作業が一通り自分でできるので立ち上げまでが早いんじゃないかな。1つ事業を進めるごとに丹波に足りないものが見えるので、じゃあ次はこれを補うための事業をしようという感じで数が増えていきました。「水分れ茶屋」をやってみたらもっと水分れ地域のブランディングを加速させたいと思ったからマルシェをする、みたいな。

──なぜ地域創生事業、そして丹波に興味を持ったのですか?

大学3年生のとき、地域活動を研究するフィールドワークに参加したのがきっかけです。二十歳の頃からバックパッカーとして世界各国を巡った経験も相まって、地域創生に興味が湧きました。丹波は地元から1時間半圏内で生活の利便性が高いこと、かつ山に囲まれた田舎に住みたいという自分の希望にぴったりだったので地域おこし協力隊に応募しました。旅をする中で、日用品が近くで手に入りにくいほど不便なところには住めないと思っていたので(笑)、僕にとって丹波は都会と田舎のバランスが理想的です。

──移住してみて感じたことは?

丹波って何かしようとしたときに、一緒になって面白がってくれる人が多いんですよ。イノベーションに対して協力的で、自分のスキルを手弁当で持ち寄って手伝おうとしてくれるやさしさが根付いている。だからこそ事業やイベントへの協力をお願いするときは、良い経験が積めるとか、スキルが生かせるとか、必ず相手にもメリットがあるよう心掛けています。あの人とこの人が会ったら面白そうだと思って引き会わせることもあります。いい出会いならシナジーが起きて、新たな事業やイベントが立ち上がったりして、地域の人の活躍の場が広がるかもしれない。そんなコミュニティづくりに今は力を入れています。

そうするうちに丹波に住む人の衣食住や心もより豊かになって、醸し出す魅力が高まれば、丹波に惹かれる人が増えると思うんです。

──コワーキングスペース「Tamba Creative HUB」のオープンは、人材交流を狙っての事業展開ですか?

それも1つです。最初は大自然の中で仕事ができるっていいなと、丹波の中でも自然の深さを感じる青垣地区にオープンしました。ダーツやバーベキューができる秘密基地みたいな空間も作って、メインスペースでイベントを開けるようにして、地域で働く人たちがゆるく繋がれたらと。今は起業セミナーや大学教授を招いてのワークショップ、アパレルのポップアップショップなど活用の幅が広がり地域外との交流も生まれてきたので、この流れが広がってくれたらと思います。

──各国を旅したとのお話も出ましたが、振り返ってみて何か影響を受けたことは?

新しい世界が見たくて30ヵ国くらいバックパックに行きましたが、本当に様々な価値観があること、その多様性を認め合うことを学べたと思います。事業をするようになってからも自分の手の届く範囲だけを心掛けているのは、事業拡大のために人を巻き込むのではなく、相手のやりたいことを尊重したいという気持ちが強いからかもしれません。それから世界中の知らない街を一人で旅できたという成功体験も自信になりました。あと、トラブルに遭遇しても解決できるという自信。モロッコでスリに遭ったときは、ラグビー経験を生かしてタックルして犯人を捕まえたんですよ。

一番人生観が変わったのは、IT企業を3ヵ月で退職した直後、大学の教授のフィールドワークに同行したエチオピアだと思います。少数民族の集落で3週間くらい、電気・ガス・水道もない中で生活しました。ただ毎日家畜の世話や家事をして、ゆっくり休む。便利なものはないけれど、助け合い笑い合って生きている人たちと暮らして「当たり前と思っていたことを手放したって人は生きていける」と、肩の力が抜けたんです。あのとき得た人生の余白が今の「自由にやろう」という思考に繋がっていると思いますし、移住に向けても一歩踏み出せたんだと思います。

──次にやりたいことは?

直近では兵庫に来てからできた友人が、穴の開いたボードに布袋を投げ入れるコーンホールというスポーツの国際大会を丹波で開催したいと言うのでまずは国内大会、そしてアジア大会開催に向けて協会を設立しました。地域にとって刺激になるし、「丹波市で国際大会開催」って面白そうでしょう?

それから最近子どもが生まれ、今までになかった視点でものごとを見るようになりました。まだ構想段階ですが、今まで子育て中の方々から聞いた意見やアイデアを取り入れつつ、今後子育て中の突発事態にも対応できる、柔軟な働き方ができる環境づくりにも新たな事業として取り組んでいきたいと考えています。

軽やかな歩みの先に

清水さんの考え方はシンプルだ。

自分の心が躍り、丹波が活気づくなら、やる。

もちろん実利は重視する。事業化すると決めたらSNS戦略やデザインを考え抜き、「行きたい」「参加したい」という興味喚起も怠らない。同じものに惹かれる人が居心地よく集まれる「場」を用意し、人と人との出会いを作り出す。そこで次に丹波を活気づかせる何かが生まれると、どこか確信している。

背伸びも押し付けもしない清水さんが持つ、軽やかな誠実さに惹かれる人は多いだろう。

心から楽しむ。地域にパワーを与えるための一歩は、そんなシンプルなことなのかもしれない。

閑話~off-topic~

たまたまアートに。「破壊と再生」「『Tamba Creative HUB』には2つの現代アートを展示しています。

玄関前に組まれた3本の柱は、「再生」。

古民家をリノベーションしたときに出た古材を使い、古いものに新たな命を吹き込んだ、まさに「Tamba Creative HUB」を象徴する作品です。エントランスに入ると、左手の土壁の一部が崩れ落ちているのが「破壊」。作者不詳です。

古民家再生ワークショップ中、参加者の方がうっかり壊す予定のない壁までハンマーでたたき壊してしまって…まあ、これも味かなと。横にタイトル板をつけたら、深い意味がありそうに見えるから不思議ですよね(笑)」

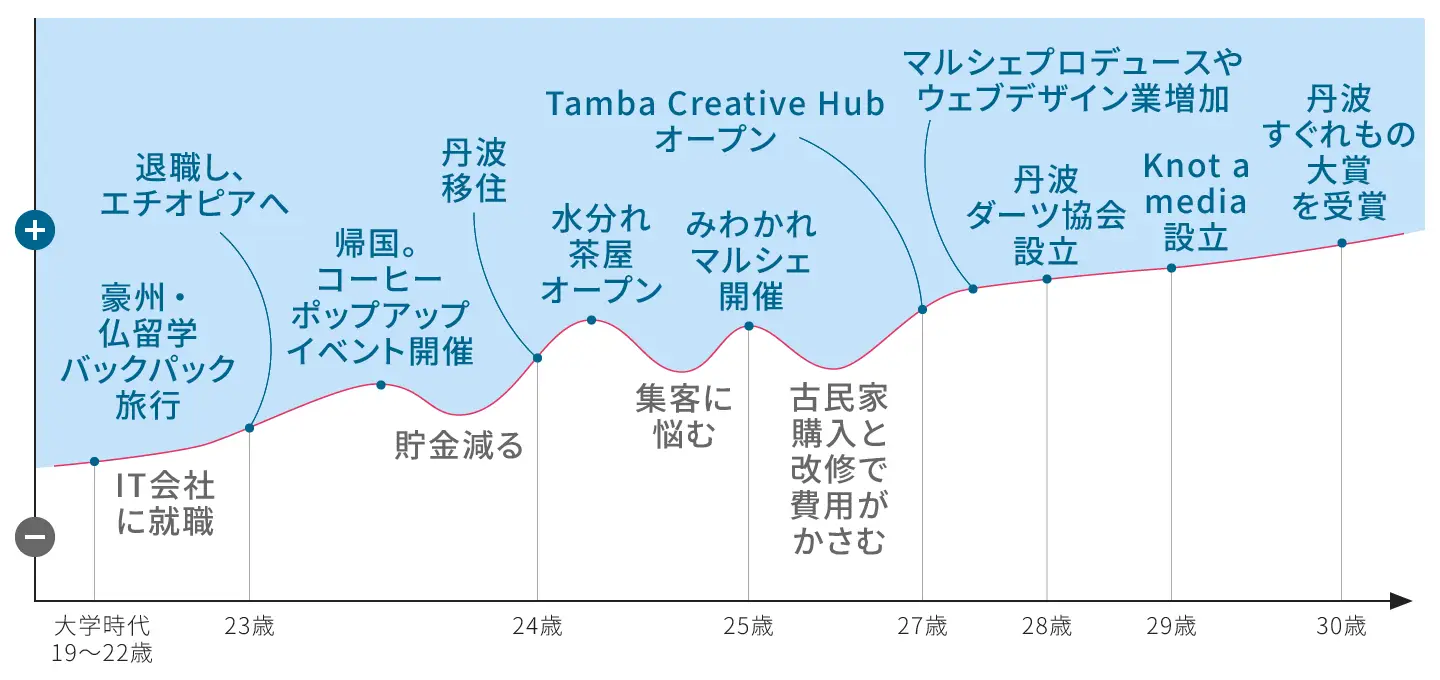

清水さんのライフチャート

「丹波に来てから、大きな失敗ってしていないんですよね。しているのかもしれないですけど、楽しみながらやっているので、失敗と感じていないのかも」

取材・文:鈴木茉耶