2013年度にスタートし、2024年度で12年目となった「すごいすと」。この間は、スマホの普及やAIなどのデジタル技術の進歩、少子高齢化の進行や地球環境への意識の高まりなど、社会が大きく変貌を遂げた時期でもあった。そんなうねりの中で「すごいすと」たちは、どのように活動を変化させてきたのか。時には時代に翻弄され、時には時代を先取りしてきた、3人のすごいすとに話を聞いた。

取材・文:新川和賀子

“もったいない”を生かせたのは、混乱の最中

玉木新雌(たまきにいめ)

46歳。播州織作家、有限会社玉木新雌代表(兵庫県西脇市)

1978年福井県勝山市生まれ。大学・専門学校でデザインを学び、繊維専門商社に就職。パタンナーとして働いた後、独立。理想の布を求める中で播州織に出会い、その新解釈と開発を目指して2004年にブランド「tamaki niime」を立ち上げる。生産拠点を置く西脇市の織物業者とも連携しながら、一点モノにこだわったショールや服を生産し、「新たな播州織」を発信している。

前回取材したのは、播州織ブランドの立ち上げから10年が経った2014年。あの時10人だった従業員は、さらに10年の時を経て100人になっていた。

2016年には西脇市内でLabを移転し、自社での織りや染色、縫製体制も充実してきた。生地の原料について知り、ものづくりの原点に立ち返るため、綿花の栽培にも力を入れ、数年前からは敷地内で羊やヤギ、アルパカたちを飼い始めた。

「変化に見えることも、前からやりたかったこと。出会いをチャンスに変えて少しずつ実現してきただけなんです」と玉木さん。

不意打ちのように世界を襲ったできごとも、事業の大きな糧となった。

新型コロナウイルスが広がり始めた時、(作品を取り扱う)百貨店も閉まったし、もうダメかもと思った。

あの時、マスクが無くなりましたよね。そこで世間の声から、従業員みんなで“ハギレ”を縫製してマスクを作り始めたんですけど、インターネットで販売したら出すごとにすぐ売り切れて。

ハギレはかわいいし捨てたくなくて、ずっと前から倉庫に溜めてたんですけど、人手が足りなくて生かせていなかった。マスクをきっかけにハギレをうまく循環させることができました。

生産過程でどうしても大量に出てしまうハギレ。以前から、「捨ててはもったいない」と保管していたものが新たなものづくりに生かされることとなった。これを機に、ハギレを段ボールいっぱいに詰めて無料配布し学校や文化活動、ワークショップなどで活用してもらう「ハギレの玉手箱」という企画が生まれ、現在も続けている。

玉木さんが次々と生み出すアイデアや挑戦は、「世の中の納得いかないことに対して、よくわからないままにしたくない」という思いが根底にあるという。

これから試してみたいのは、「オフグリッド」。今、人間の生活は電気に依存しすぎちゃっていますよね。停電になったら私たちのものづくりも止まってしまうけど、今のうちに電気が止まってもものを作れるような環境を作っておきたい。スタッフ100人ぐらいの備えもできるようにしてみたいと思って。次のチャレンジです。

社会の危機さえも瞬時にチャンスに変えてしまうのは、偶然ではなく、時代の変化を敏感に捉えているがゆえだろう。

#きらきら坂 “映えスポット”で終わらせない、新たな挑戦へ

オカモトヨシコ

41歳。御崎ガラス舎 オーナー(兵庫県赤穂市)

1984年兵庫県神戸市生まれ。大学卒業後、会社員をしながら趣味でガラス工芸を始める。25歳で退職後、相生市などでガラス体験教室の講師を経験した後に独立。イベント出店で訪れた赤穂市御崎の景色や人びとに魅了され、地元住民の後押しも受け2014年にアトリエ兼店舗の「御崎ガラス舎」をオープン。2024年には制作工房をたつの市にも開設。地域の飲食店や観光イベントとのコラボ企画も手がける。

「#きらきら坂」。InstagramやTikTokなどのSNSで、数年前から見かけるようになったハッシュタグ。兵庫県下のいわゆる “映えスポット”の中でも投稿数はトップレベルだ。

オカモトさんは、赤穂市御崎の、このきらきら坂沿いに「御崎ガラス舎」を構える。

前回取材の2015年には、“映えスポット”なんていう言葉も世間に浸透していなかった。

現在の坂の風景は、道路の老朽化を受け赤穂市が舗装工事をして2021年に完成。海へ続く坂道には石が敷かれ、階段の段差部分には幾何学模様のタイルが貼られてヨーロッパを思わせる通りになった。

SNSでもたびたび投稿されている、坂の敷石にいくつか潜む「ハート型の石」は、実はオカモトさんのアイデア。工事の職人たちの技を毎日のように観察していたら職人から声をかけられ、石をハート型に割って見せてくれた。せっかくだからと、敷石に入れてもらうように頼んだという。

オカモトさんがアトリエを構えるきっかけにもなった御崎の美しい風景は、数年前から世間に浸透し始め、SNS投稿を見た人やコロナ禍で県内の新たな観光スポットを巡るようになった人たちが一気に訪れた。

以前は人がまばらだった御崎に賑わいがやってきたが、いいことばかりではなかった。

最初はいろんな人が来てくれるようになって純粋にうれしかったです。お店の売り上げも上がりました。でも、しばらくしてから「駐車場の数が足りていない」とか、「じっくりと接客できない」とか、「毎日ゆったりと散歩していた、地元のあの人を見なくなった」とか、いろんなことも見えてくるようになりました。

アトリエに通う生徒の車が駐車場に入れず、教室に遅れてしまうという問題も出てきた。

何より一気に人が増えたことで業務が増え、自身の制作時間が奪われてしまった。

しかしながら、オカモトさんは制作環境を整えると同時に、訪れる人が増えた店舗をこれまでとは違う形で活用していこうと考えた。

以前から構想していた、あらゆるガラス工芸の技法を網羅できる新たなアトリエを、隣接するたつの市に2024年秋に開設したことも大きな契機となった。

じっくりと制作に集中する拠点は、たつの市の工房に移しました。御崎のお店は、今はガラス体験講座を予約制にしていますが、ふらっと訪れても何かしら体験ができるような気軽な場所にしていきたいと考えています。今まで自分1人で何でもやろうと抱え込んでしまっていたけど、これからはもっと人にも頼って、たくさん来るお客さんともゆっくりお話ができるようにしたい。若い方々にも、既製品とは違う工芸品の良さに気づいてもらえたらうれしいですね。

「御崎を『何回も来たい』と思ってもらえるような場所にしたい」と、古い公衆トイレや駐車場などインフラ整備の必要性も市に働きかけるオカモトさん。

縁あって、たつの市の新工房も海沿いに構えることができた。こちらも観光客が近年増加している道の駅や梅林のすぐ近く。赤穂と合わせた旅程で訪れる人も多く、観光面でもまだまだ可能性のある場所だと感じているそうで、「落ち着いたら地域にも協力していきたい」と話す。

「御崎ガラス舎」オープンから丸11年。ガラス作家としても、住民としても、地域とともに歩みを続けている。

時代が追いついた!20年来の構想で外国人をおもてなし

玉田恵美(たまだえみ)

55歳。NPO法人姫路コンベンションサポート理事長(兵庫県姫路市)

1969年兵庫県赤穂市生まれ。神戸ポートピアホテルでの勤務を経て、姫路市役所に嘱託職員として入庁し、行政イベントを手がける。「ひめじ良さ恋まつり」をきっかけに立ち上げた団体を前身に、2002年、NPO法人姫路コンベンションサポートを設立。姫路市とその周辺市町を中心に「まちづくり、人づくり」をミッションに活動。2007年、ひょうご女性未来・縹賞受賞。中山間地域の活性化の研究や起業家育成プロフラムも手がける。

近年増加するインバウンド需要。世界遺産の姫路城では、2023年度の外国人入城者数が40万人を超えて過去最高となった。2015年に「平成の大修理」を終えてから、外国人観光客が急増したという。

そんな中、英語観光ガイドで旅行者を案内しているのが、玉田さんが理事長を務める「NPO法人姫路コンベンションサポート」だ。

前回取材の2018年からの変化を聞くと、やはり一番の影響はコロナ禍であったが、姫路にとってはインバウンドによる急激なまちの変化に対応するための貴重な期間にもなったのでは、という。「コロナで観光客がゼロになって考える時間ができ、いい意味で力が抜けたところもあります」と玉田さん。

同法人は、この間に環境整備を実施。以前からボランティア観光ガイドを育ててきたが、企業研修や学会のインセンティブ旅行などさまざまな形で姫路を訪れる外国人にも対応するため、「全国通訳案内士」を起用。有資格による有償英語ガイドを養成することにした。2023年から現在までに40人以上が講座を受講し、実際にガイドとして活躍している。

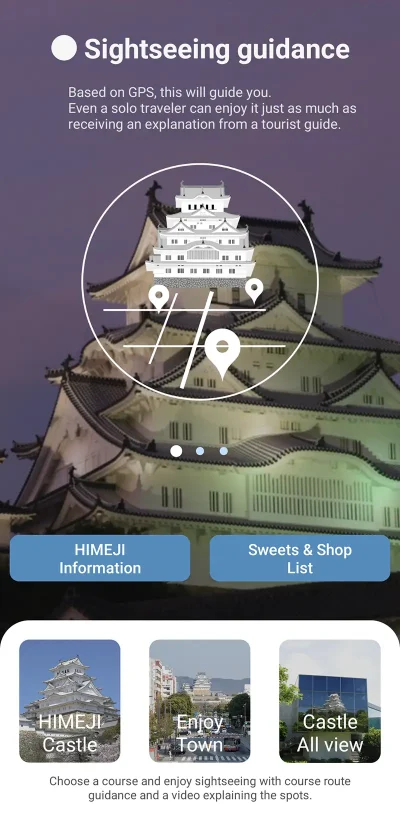

それでも需要に追いつかないガイドを補完するため、2024年春にリリースしたのが英語による観光まち歩きアプリ「WOW!HIMEJI」だ。

「姫路城コース」、「姫路城周回コース」、「商店街を楽しむコース」の3コースを用意し、スマホの位置情報を利用して音声案内や動画が流れる仕組み。

開発に1年かけたが、実は最初の挑戦は20年近く前にさかのぼる。

当時、iPodという携帯音楽プレイヤーが発売されたころ。お客様ご自身のiPodに音声案内データをダウンロードしていただき、案内場所がきたら再生ボタンを押してガイドを聞くという仕組みを考えました。お客様には、音声を聞くポイントマップを持っていただくと。ところが、それを持っていただくくらいなら、最初から案内文を書いたマップでいいのですよね。悩んだ挙句、iPodを使うことは断念し、英語観光ガイド養成にシフトチェンジしたんです。ちょっと時代が早すぎたんですね。

技術が進んで、今なら20年前に考えた仕組みで、GPS機能を使って音声案内を流せるようにできるんじゃないかと思い、アプリを作りました。

該当場所に来るとスマホがブルブルと震え、音声案内があることを知らせる。

「GPSって横の移動だけじゃなく縦の移動も認識するので、お城の1階ではこの音声、2階ではこの音声というのが全部できるんですよ」と、嬉々として語る。

また「姫路城周回コース」は、階段しかない城に上れない人が一定数いることを知っている玉田さんたちだからこそ、「お城の周りをゆっくりと歩いて、季節を感じながら歴史を知ってもらえるように」とこだわって作ったという。

観光アプリの可能性とか、メリットデメリットとか、もう少し分析を重ねていかなくちゃいけないと思っているんですけど、そんなことも面白いですよね。労力はかかりますけど、20年来の夢なので頑張っています。

駅前でダウンロードキャンペーンを実施し、実証実験を重ねる日々。今後、地元店のクーポンや広告機能をつけるなどの展開も思案中だ。

「今は新しいツールについていくのに精一杯。若い人に教えてもらいながらです」と笑う。時代の先を走ってきた姫路のまちづくりの旗手は、若いメンバーを巻き込みながら、まちの未来を見据えて活動を続けている。