柏木登起(かしわぎとき)44歳。1980年兵庫県明石市生まれ。民間企業の営業職を経て、2006年からNPOの世界に。2008年にNPO法人シーズ加古川(現:シミンズシーズ)へ移り、2015年から代表理事に就任。主体的に活動する「市民」が活躍する市民社会の実現を目指し、コミュニティ・プランナーとして活動する。一般財団法人明石コミュニティ創造協会でも常務理事兼事務局長を務め、地域自治組織の支援や生涯学習・男女共同参画の推進等にも関わる。2023年一般社団法人ひょうご縮充デザインLab設立。同団体の代表理事に就任。

日々の生活の中では、役割があることで心地よく動けることもあれば、家庭や職場、地域などで担ういくつもの役割に「しんどい」と感じることも。時に心のモヤモヤの原因にもなる「自分の役割」とどのように向き合えばいいのだろう。「これからの社会には、モヤモヤをちゃんと出す場が必要」というNPO法人シミンズシーズの代表、柏木登起さんに話を聞いた。

取材・文:松本 理恵

いつもの座席を“くじ引き”で

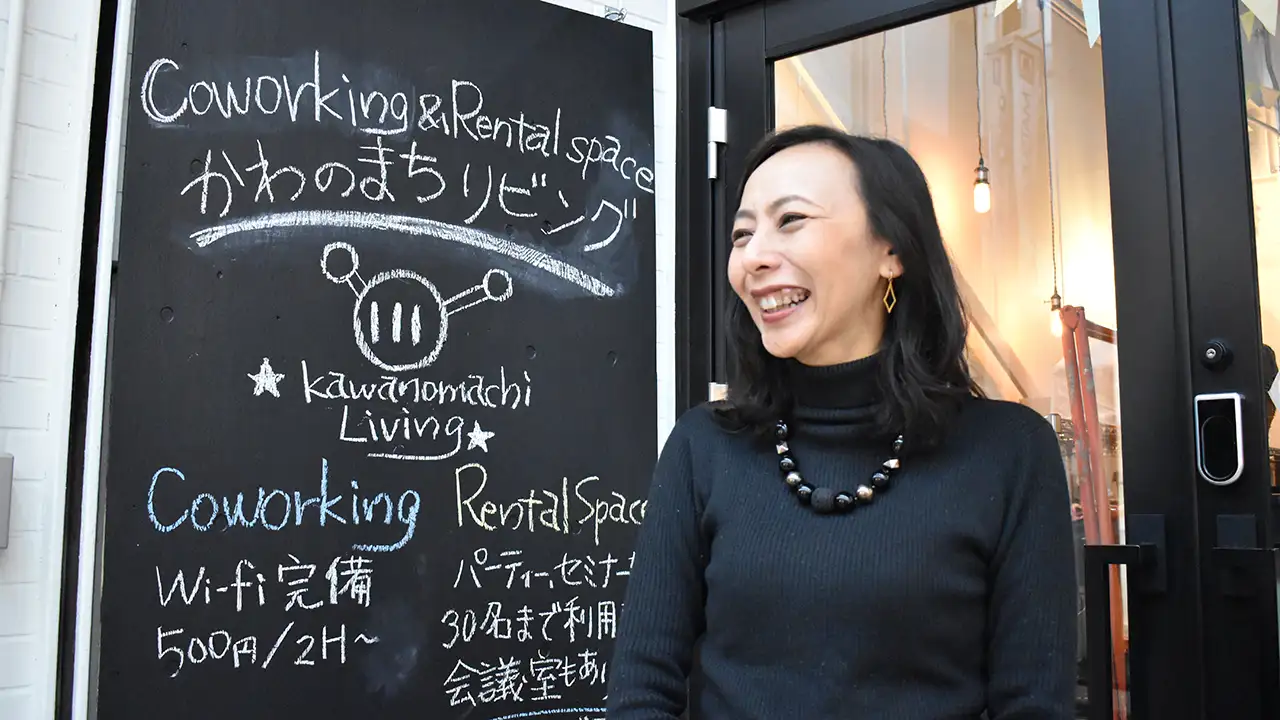

加古川駅を降りてすぐの寺家町(じけまち)商店街を歩いていると、ビルの1階がガラス張りになっていて、保育園の楽しそうな日常風景が目に飛び込んできた。2階に上がると、コンクリート打ちっぱなしの空間が広がり、雑貨を売るスペースの奥は、いくつものダイニングテーブルやソファが。1人でパソコンに向かう人、複数で話をしている人などにぎわっている。

──おしゃれなコワーキングスペースですね

ここは「かわのまちリビング」といって、今日はスタッフが仕事をしていますが、音楽イベントや高校生が部活の打ち上げでたこ焼きパーティーをすることも。地域のみなさんが気軽に集う場としても使われています。

明石や加古川のほか、県内の自治会やまちづくり協議会、NPO法人などさまざまな地域団体の運営支援に関わる柏木さん。「支援者っていう言い方は、上から目線っぽいからあまり好きじゃないんです」と苦笑いする。「コミュニティ・プランナー」という肩書で、どんなふうに地域に関わっているのだろう。

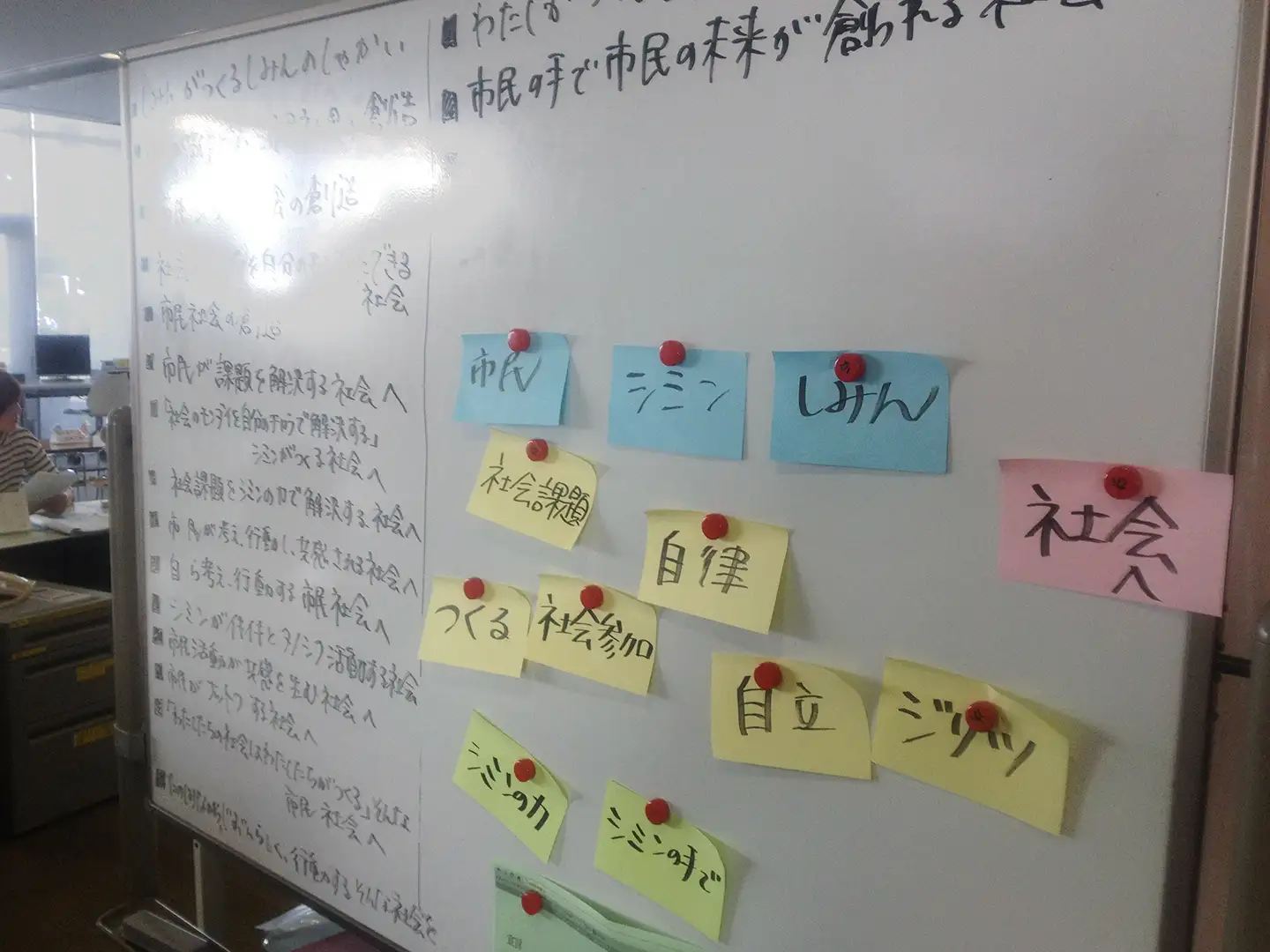

地域の会議では、若者や女性は末席に座り、シーンとしているといった「いつもの雰囲気」がよくあると思うんです。第三者の立場であれば「レイアウトを変えたり、くじ引きで席を決めませんか?」と言えたりします。

いつもの座席を変える、「みんなが話したい」という議題を事前に打ち合わせるなどの工夫を重ねると、それまでとは違った対話が生まれる。年配の男性の発言に若いママたちが反応して、会話する中で互いに気づきや考えの変化につながる場面もあるという。

──以前、私も地域課題に関わる住民の話し合いの場に仕事で関わっていましたが、付箋を使って意見を出し合うようなワークショップをするイメージがあります。

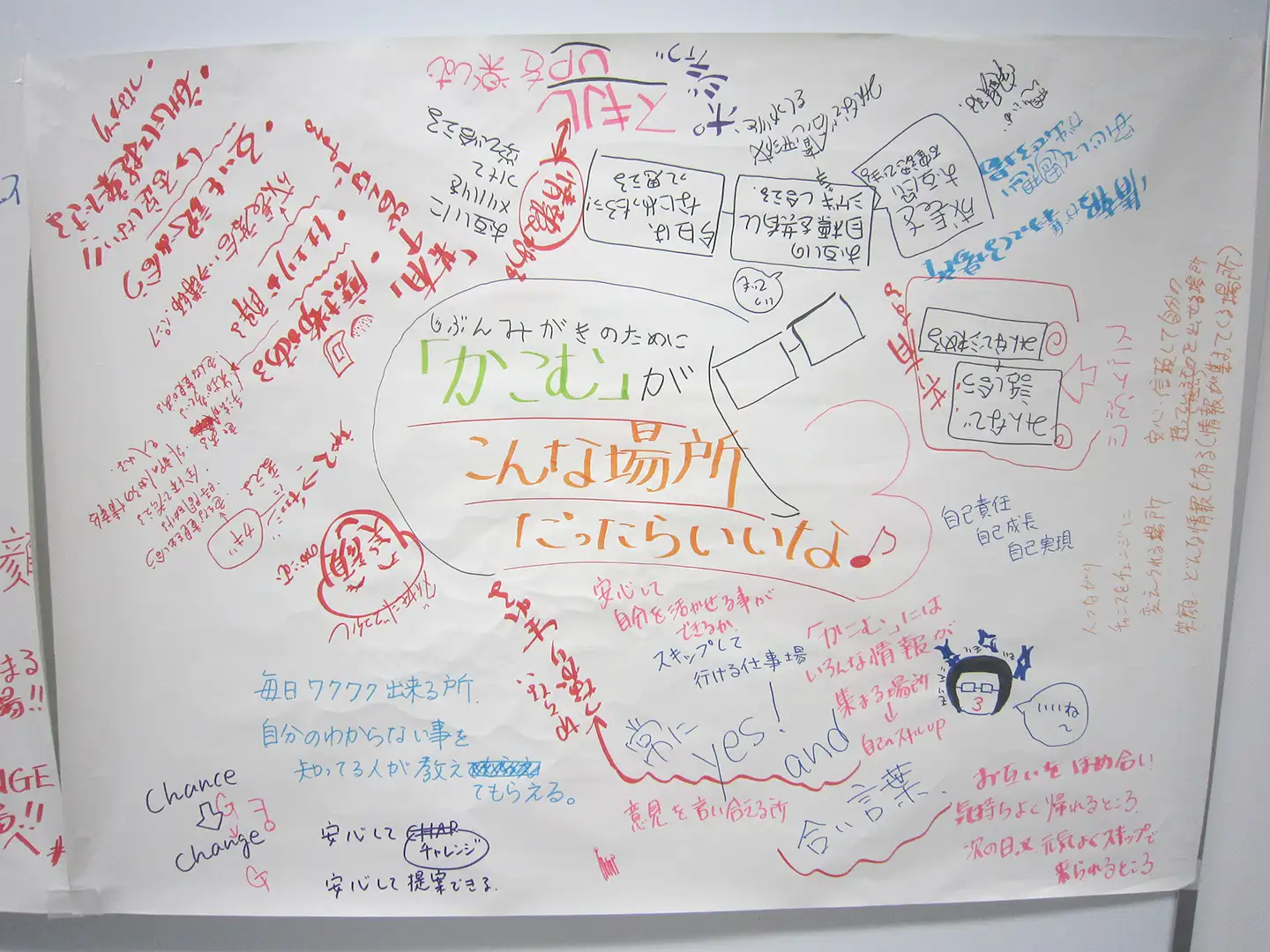

もちろんアイデア出しなどでワークショップという手法を使うことはありますが、自治組織の人たちは、ある意味「ワークショップ拒否症」だと思っていて。たとえば、まだ関係性が十分にできていないのに、司会、書記を決めて、まとめ発表という話し合いの「お作法」を重視してしまう会が多いのかもしれません。大切なのはむしろその場にいる人達同士でしっかり対話すること。みんなが「本当に話した方がいい」と思っていることをきちんと話せる場をいかにつくるか、です。

柏木さんは、地域の状況、組織の中の対象者によってもやり方を変え、アドバイザーとして入ることで生まれた非日常の対話を、日常で根づかせていくことも意識している。

──行政や地域が作成する「まちづくり計画書」がありますが、建物や道路などハード面だけでなく、たとえば「つどいの場を増やそう」といった活動なども「計画」にして進めると知って驚きました。行政からの依頼で「まちづくり計画書」の作成に関わる場合、地域によっては「やらされている」という感じになりませんか?

「究極はやらなくてもいいと思うよ」と言うこともあります。やるかやらないかを決めるのは住民のみなさんなので。 でも計画づくりが地域についてきちんと話すきっかけになることもある。どこの地域も活動の担い手不足など悩みやモヤモヤを抱える中で、自分たちが本当に必要とする話し合いをして、最終的にまとめたら計画になるのでは?と話します。

「やらなければ」と進めようとしていることに対して、「そもそも本当に必要なこと?」と内々から問い直すのは難しい。だからといってまったく問い直すこともなく順応できるものだろうか。話し合いに前向きな変化が起きるのは、柏木さんがそこにいる人たちの話を丁寧に聞き、詳細に場の把握をして、外からの立場でありながら同じ目線で話をしているからだと想像する。

川の清掃活動が子どもたちに大人気なワケ

今、多くの地域で「若い人にどう活動に関わってもらえばよいのか」という悩みがあるという。「住民同士は持ちつ持たれつだから、自分にできることはしたいのに…」という子育て世代も実は多いと柏木さんは感じている。

たとえば川の清掃活動って「しんどそう」と思いますよね。そこに川の環境活動に詳しい人たちが「清掃活動の後に環境体験学習をしよう」と提案をして関わると、1時間の掃除のあと、川の生き物や水草のことなどを学べる楽しい場になる。毎回子どもたちと保護者で合わせて20~30人が来て、川がどんどんきれいになった地域もあります。

想いのミスマッチをなくし、それぞれのあるといいこと、役に立つとうれしいことを土台に活動がスタートすると変化が起こる。「楽しい」ということは大事な源だと柏木さんはいう。

──でも向き合わなくてはいけない「地域の課題」もありますよね。

課題や気になることはきちんと話す必要があるけれど、「解決しなければ」となるとしんどくて続かないですよね。だから解決のための話し合いではなく、それぞれが役に立てること、関わりたいことを話し続けることが、結果的に課題解決になると思うんです。

獣害が課題になっている地域で、未来へのアイデアを大人数で出し合う場を設けたところ「獣害対策をやってみたい」という人が複数出てきて勉強会を始めたり、子育て中の人たちが個々のやりたいことを話すうちに「マルシェをしよう」となって、まちの人たちに新たなつながりの場ができたり。楽しんで取り組むうちに課題解決につながるという活動がいくつも生まれている。

──そういう課題解決の方法って、地域の話だけではない気もします。

たとえば地域支援と組織支援というと全く別物のように見えるけれど「暮らしている1人1人」と「働いている1人1人」はあまり違わない。多様な人たちが出会って、関心のあることができる場づくりを、外にいる立場でどうサポートするかということです。

柏木さんは、チームビルディングなど組織支援だけでなく、キャリアデザイン、福祉、多文化共生、男女共同参画などさまざまな分野の支援に関わる。根底にあるのは、すべての人が自分にとってうれしい、楽しいという役割を担って生きていくこと。そこにエネルギーを傾けるのには何かきっかけがあったのだろうか。

「役割」っていうけれど

大学卒業後「社会全体を知るにはまず企業で」と考え、企業の営業職に就いた柏木さん。その後、「人手が足りないから手伝って」と誘われてNPO法人の職員に。障がい者の就労支援事業所や他のNPO法人の立ち上げ支援などに関わる中で、社会的な役割に意義を感じつつも、さまざまな社会課題に対して「組織への支援だけでよいのか」と疑問を持ったという。

──社会人として大学院にも行かれたそうですね。

数量分析で有名な経済学研究科に入ったのに、「社会起業をテーマにしたいから、数量分析はやりません」って言いました(笑)。でも「近代とはなにか」という経済学の大きな話の中で、これからの社会をつくる上でのNPOの立ち位置や、地域の中で役割を果たす個人の重要性が自分の中で裏付けられたのは大きかったです。

2012年に「シーズ加古川」から「シミンズシーズ」に名称変更する際に、柏木さんたちは法人の「らしさ」や価値をあらためて話し合った。これからの社会を見据えて、自分らしく生きるための環境を自分でつくっていくという「市民の自立」に支援の焦点を当て、「誰もが市民という役割をたのしめる社会へ」というビジョンを掲げた。

──役割を楽しむというよりは、役割にモヤモヤすることの方が多いのですが。

たしかに難しいですよね。まずは「こうしなくては」という思い込みにとらわれていないか自己認知することが大事だと思っています。たとえば家事でも、それが自分にとってどうなのかを言語化することで、本当はどうしたいのかを知る機会にもなるし、役割があるからがんばれることもあります。

自身も「どのように自分を生きるか」ということを模索し続けているという柏木さん。「こうすれば自分は楽しめる、自分らしくいられるのでは?」と向き合ってきた経験が、今のすべての活動に重なりつながっている。

心のモヤモヤをもっと大事にしたほうがいいと思っていて。地域だけでなく、組織でもそう。おせっかいかもしれないけど、みんながモヤモヤしていることを話せて、自分のやりたいことを実現できる場があふれたらいいですよね。

つながりの中で人々が暮らす場としてまちを捉えると、「まちづくり」するのではなく、1人1人が見出した役割で自分らしく活動ができれば、結果としてまちがつくられていくのかもしれない。

靴箱が空けば、好きな本を置いてもいい

柏木さんにお話を伺っていた「かわのまちリビング」のフロアは、一部吹き抜けになっていて、階下にシミンズシーズが運営する「かわのまちほいくえん」の様子が見える。

──子どもたちの元気な声が聞こえてきますね

コンセプトは「まちの人と毎日をつくる保育園」です。遊ぶ場所は園庭ではなく、寺家町商店街や地域の公園。子どもたちはまちの人たちとの出会いの中で育まれていきます。

これまでの数々の出会いの中で、「自分はこうなのかも」「ここが大事なのかも」と気づくことが多かったという柏木さん。いろんな人が混じり合って、さまざまな価値観や生き方に触れることで自分の選択肢も増え、「とらわれている」ことにも気づく。それ自体が将来への希望にもつながるという。

人口減少社会と言われていますが、そもそも「人口が増えるのが正解」みたいなことも、とらわれているだけかもしれません。

人が減って社会が小さくなると聞くと、寂しいような、どこか不安な気持ちになるが、マイナス面だけではない。たとえば「大勢が遊ぶ公園ではボール遊び禁止」など管理する方向で進んでいたことが、人が減り顔の見える関係になることで許容されることも。柏木さんはそれを豊かさと捉え、これからの地域のあり方を模索している。

子どもが減った学校では、靴箱が空いてきます。そのままでは寂しいけれど、靴箱の部分をブックスポットにして、近隣のみなさんが集える場にした地域もあります。学校に来ても教室へ向かうのが難しい子どもたちが「靴箱までなら行ける」と言って、そこが居場所になることもあります。

第三者として地域に対話の場を広げていく仲間を増やす必要性を感じ、支援者の育成に関わる活動も始めているという柏木さん。これからのまちに活動が広がっていくイメージを教えてくれた。

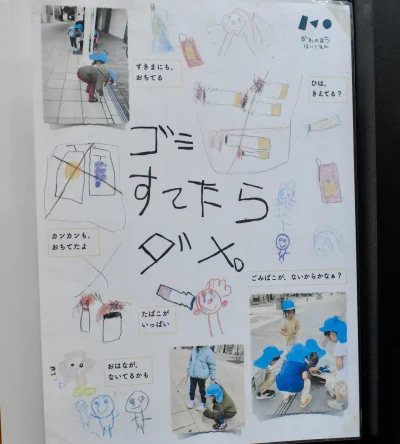

「かわのまちほいくえん」では、子どもたちがまちを散歩するのですが、「ゴミが落ちてる!」とゴミ拾いを始めました。そのうちに「ゴミをすてたらダメ」というポスターを作ってまちに貼ろう!となって。すると近所のたい焼き屋さんから「犬のフンも気になるから、ポスターをお願い」と依頼が来たんです。子どもたちはうれしそうにポスターを作ってお届けに行きました。こうやってまちは動いていく。本当に小さな活動の積み重ねなんだと思います。

ゴミが落ちていることへのモヤモヤは、放っておくこともできるけれど、ちゃんと向き合ったほうがおもしろい。心のモヤモヤを誰かに話した時に「実は、私もね…」と言われて互いの距離がぐんと縮まることがある。人とつながる、仲間になるということは、そういう瞬間からはじまるのかもしれない。

「まちの一員」である保育園の子どもたちを柏木さんは朗らかな表情で見つめていた。