2013年から続く「すごいすと」の中から、今回は「兵庫県の島」で活躍するふたりに注目して再取材を企画した。淡路島に住むやまぐちくにこさんと、家島に住む中西和也さん。どちらの島も、人口減少や高齢化、過疎化は本土の一歩先を進む。一方で、移住先やワーケーションの場、離島留学の場などとして近年注目されるようにも。人を惹きつける島とは、いったい何なのか。各島で長らく地域活性化に携わってきたふたりが、語り合う。

聞き手:新川和賀子/構成:坂口沙織

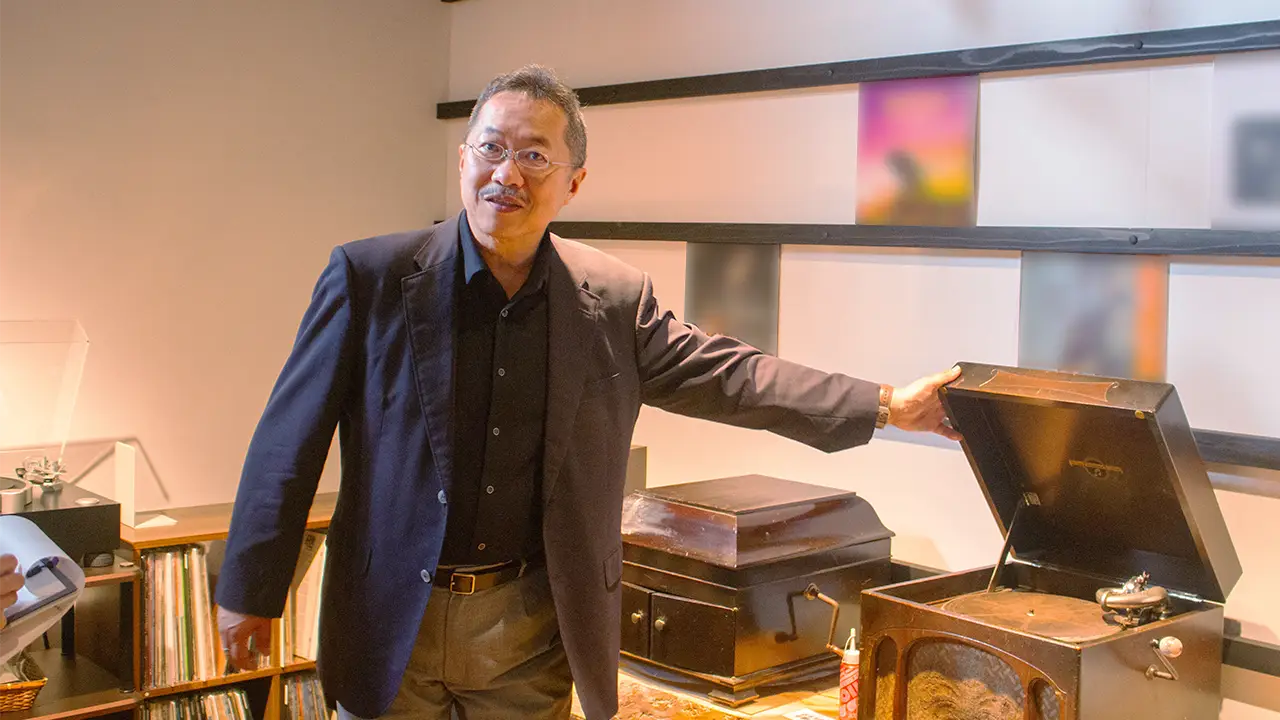

やまぐちくにこ55歳。(NPO法人淡路島アートセンター/兵庫県洲本市)1969年兵庫県洲本市生まれ。高校卒業とともにいったん島を離れるものの、結婚を機に戻る。アートを通じてコミュニケーションの機会を提供する「NPO法人淡路島アートセンター」、ノマドワーカー支援など新たな働き方をサポートする「ハタラボ島」などの設立の中心として活躍。現在は島内の人やモノが集まるAWAJISHIMA Sodatete Marketを開催。ファンクションキーを意味する『Fkeys+(エフキー)』の屋号を掲げ、人と人をつないでいく活動を続けている。

中西和也(なかにしかずや)39歳。(いえしまコンシェルジュ株式会社/兵庫県姫路市)1985年大阪市生まれ。大学で建築を学ぶも、人口が減少する日本において新たな建物を建て続けることに疑問を抱く。そんなとき、家島で観光コーディネーターを養成し、空き家をゲストハウスとして活用するプロジェクトに参加。以来、島の魅力にハマり2011年に移住。「いえしまコンシェルジュ」として、島のガイドや移住支援のほかイベントなどを主催。近年は、島内でカフェや宿泊施設の運営も行っている。

非日常まで30分、海を渡ることがスイッチに

瀬戸内最大の島であり、約12万3千人と日本の離島で最多の人口を抱える淡路島。一方、姫路市沖に浮かぶ家島諸島の一つで、人口約2200人の家島。異なる特色を持つ2島だが、いずれも近年観光客が大きく増加しているという。

──特にコロナ禍で観光客が増えたと聞きますが、実際はどうでしたか。

- やまぐち

- 確かにコロナ禍は本当に観光客が多かったですね。「淡路島バブル」と言われるくらい。密を避けなければ、という中で、島ってどこも屋外だと思われていたのか(笑)、すごい人が来たんですよ。

- 中西

-

家島諸島も、無人島に有人島かというくらい人が来ました。家島の場合は姫路の人が多かったですね。「家島は知っているけど、行ったことがなかった」という人が足を運ぶきっかけになったと思います。

「淡路島が混みすぎてランチ3時間待ちとか、そういうのがイヤで家島に来た」という神戸の人もいましたよ。「島らしさを感じられた」と喜んでいらっしゃいました。

──観光客が思う島の姿は、自然豊かで都会の喧騒から離れたゆったりした状況なのですね。でも、密を避けるなら山手の田舎でもいいわけです。島に人が集まるのは、どうしてなのでしょう。

- 中西

- 家島でいうと、一番は「船に乗ってしか行けない」というところですね。船に乗ることで気持ちがリセットされるというか、変わるものがきっとあると思うんです。しかも、乗船時間はわずか30分。九州あたりの離島だと船で3~4時間、といったところも多いですが、家島は短時間でアクセスできるところが大きいんじゃないでしょうか。

- やまぐち

-

船でしか行けないという点では、淡路島は神戸や四国とつながる橋が架かっていて、面積も広いから島という感じがしないかもしれない。橋を渡れば30分で神戸に着きますし。

でも、訪れる人からは「橋を渡ることがひとつのスイッチになって、島ではいつもと違うのんびりしたルーズな体験ができる」というようなことをよく聞きます。

- 中西

- 確かに! 「淡路島なんて橋があるから島じゃない」っていう人もいるけど、僕も淡路島に行くとき、あの橋を渡ったらテンションが上がります。船に限らず、海を渡ることが非日常へのスイッチなのかもしれないですね。

昔から異世界との境界とされていた海。物理的に海を渡らざるを得ない島は、人を自然と非日常に誘ってくれるのかもしれない。しかも都市部から約30分という近さ。そのほどよい距離が、兵庫の島に観光客を呼んでいるようだ。

では、住み暮らす場としての島はどうだろう。特に淡路島はコロナ禍を境に移住者が増加。それは、島にどんな影響をもたらしたのか。

移住者の増加、そして“プレーヤー”の増加

──淡路島はコロナ禍で移住者もかなり増えたんですよね。

- やまぐち

- 大企業が本社機能の一部を淡路島に移転して、社員の方が1300人ほど引っ越してこられました。それで島の知名度も上がったと思います。以前は「オリーブの島でしょ」って小豆島とよく間違われていたけど、関東の人にもちゃんと「淡路島」と認知されることも増えて。認知されることで移住先の選択肢にも挙がるようになってきたのでは、と感じています。

- 中西

- 企業移転後の淡路島は今、どんな感じになっているんですか?

- やまぐち

-

住宅や大型店舗、宿泊施設などがどんどんと増えましたね。そんな変化の中で、もともと住んでいた住民が新しい環境に共存する形になるというか、少し脇役のような立場になってしまう部分もあるのかな、と。一方で、大きな企業は子どもの就職先として住民に期待される部分も出てきたり。

地元住民と企業関連の人との接点はまだあまりないんですよ。私自身もそう。互いに知り合いになって一緒に何かできたら、大きく変わると思うんですが。

──新旧の人の交流を図るため、何かしていることはありますか?

- やまぐち

- 企業のアート部門の人にお声がけをいただき、一部つながりはできましたが、私自身がその機会を作るところまではまだ考えていないですね。

- 中西

- 以前は「淡路島を耕す女」としてバリバリ活動されていましたが。

- やまぐち

-

そう、それが今は凪の海のように(笑)。

というのも、企業関連の移住者だけではなく、地域に根付いて活動する「プレーヤー」となる移住者も、近年すごく増えたんです。以前は何でも自分でやらねば、といろいろな活動をしてきたけれど、今は年齢もあるし。自分が率先してというより、どちらかというと他のプレーヤーを見守り、応援する立場になっていますね。

- 中西

- 家島も、徐々にですがプレーヤーは増えています。地域おこし協力隊の人がそのまま住み着いてくれた事例もあります。でもまだまだ足りないのが現状。淡路島みたいに大きな企業が来てくれれば…というのも話としては出ますけど、やまぐちさんの話を聞くと、移住者が即プレーヤーにはなるとは限らないんだとわかりました。地道な活動の延長線上に、家島のプレーヤーを増やしていかねば。

知名度の向上とともに、島を活性化してくれるような“プレーヤー”の移住も増えたという淡路島。一方、まだプレーヤーが足りないという家島。中西さんは“観光以上、移住未満”として、「週末島活」「二拠点生活」を提案。もっと気軽に家島で活動するプレーヤーを増やそうと試みているという。

ただ、移住するにしても限定的に活動するにしても、「なぜこの島で?」という理由があるはずだ。それはいったい何なのか。

“らしさ”は、自然でも海産物でもなく

──大阪から家島に移住した中西さん、淡路島にUターンしたやまぐちさん。ふたりから見た“島ならでは”といえる部分とはなんでしょうか。

- 中西

-

人が優しいとか海がきれいとか魚がおいしいとかって、別に家島だけじゃなくて、他の田舎に行っても大体そんなものですよね。だからうちの島だけ、という言い方はしていないんです。でも、「家島ならでは」といえるのは、やっぱり一番は人の距離の近さで、それを体現しているのが島のおばちゃんたち。

先日、うちの社員がちょっと疲れて港でぼーっとしていたら、近所のおばちゃんが「元気ないやん」と声をかけてくれたそうです。本人だけじゃなくて僕にも教えてくれて。都会だったら放っておかれたかもしれませんが、人のつながりが密な島では“知っている人”だから、こうして心配してくれる。ありがたい話ですね。

──淡路島も人との距離が近い、とやまぐちさんは以前お話されていましたね。「そうした島の近すぎる距離感が嫌いだった」とも。

- やまぐち

- はい。昔はよそでカレーの匂いがしたらスプーン持って食べに行く、くらいの近すぎる距離感でした。でも、今は島にも都会の風潮が徐々に入ってきて、プライバシーも守られるようになりましたね。逆に隣の人もよく知らない、といった島らしくない部分も出てきたかも。今となっては、近い距離感があったかいな、って思います。

- 中西

- 家島のおばちゃんはただ距離が近いのではなくて、いい距離感を保ちつつ、いい意味でおせっかいな感じですね。家島は昔から採石海運業で全国との付き合いがあったから、島の人は他者とのほど良い距離感が分かっている。それが一番わかりやすいのが島のおばちゃんなんです。

- やまぐち

- 人についていうと、淡路島ではクリエイティブな人がたくさんいるところもおもしろいですね。例えば魚屋さんであっても、単に魚を売るのではなく、どう見せよう、どう伝えようという創意工夫があるんです。表現する自由があって、一人ひとりの個性が際立っていると思います。

むやみに距離が近いのではなく、いい距離感を分かっているという家島のおばちゃんたち。採石海運業、つまり島の風土とその上にあるなりわいが、家島ならではのキャラクターを生み出していた。淡路島の独特なクリエイティブ性も同様だろう。つまりは、そこに住み暮らす人と触れ合ってこそ、人柄ならぬ島柄がわかる、といえそうだ。

島外から来る人だけではなく、住民同士も交流することが島に住む魅力につながる、とやまぐちさんは言う。

- やまぐち

-

島の人々が会って気軽に相談できる、そんな関係性を作っていくために、いろいろなアプローチをしています。そのひとつが「Awajishima Sodatete Market(淡路島ソダテテマーケット)」。月に1度、淡路島内外のさまざまなショップが集まるマルシェなのですが、直に顔を合わせることでいろんな話もできるし、商品開発なども進みます。

住人同士、「この人はこういう人」と互いに知り合うことが、暮らしの豊かさにつながり、幸せにつながるんじゃないかと思っていて。家島のおばちゃんのように、人のよさや居心地のよさって暮らしににじみ出てくるものですよね。会うだけで幸せを感じたり充実感を得られたり。そんな“ふかふかのお布団”ような関係性をどれだけ島の中に敷けるか。そのための活動はずっとしていきたいですね。

島を日本の“ハブ”に

島らしさを象徴する“人”。しかし、その人口は両島とも減り続けている。抗いがたい現状の中で、今後の島の姿をふたりはどう描いているのか。

──ふたりとも島での活動にとどまらず他地域で講演したり、外部との接点も積極的に持たれていますね。

- 中西

- もともと、日本全体の地域の在り方に疑問を抱いて、働きかけをしたいと思ったのが島移住の原点にあります。僕は家島が好きになって家島で活動しているんですが、たまたま家島がフィールドだったという感覚もあります。だから、家島での取り組みを他の地域にどうやって波及させていくか、展開させていくかというのはずっと考えていることですね。

- やまぐち

- 携わっている島内の活動では他地域の学生のインターンも多く受け入れていて、そのために大学に行ってプレゼンをしたりすることも。淡路島は、チャレンジする場所としてハードルが低くて、何でもやってみやすい場所です。移住というより引っ越し、くらいの気軽さで来てもらって、ここでやりたいことに挑戦して、自分の故郷や別の地域に持ち帰ってもらえれば。淡路島が他の地域とどんどんつながっていく、「ハブ的な存在」になったらうれしいですね。

島をハブにするという壮大な構想。ふたりが見つめていたのは、自身の島の活性化だけではなく、日本の地域と未来だった。

最後に、やまぐちさんがこんなふうに語ってくれた。

- やまぐち

-

わたしは生まれも淡路島だし、島に住まねばならない、という呪縛をずっと感じていたんです。でも最近は心の解放ができたというか。どこにでも行けるけれど、私はここを選んでいるんだなって。

引っ越してきた人には、「淡路島って書いて淡路沼って言うんやで」って言っています(笑)。一旦来たらハマってしまって抜けられないよ、って」